中小學語文教材改版的事情一直在進行,現在終于落實了,今年9月份,全國就要統一使用部編本小學語文新教材了,本文結合老師們比較關心的3個問題,對這套教材做了詳細說明和解讀,快來和小編一起學習吧~

1.一年級為何要改為先認字,再學拼音?

過去都是一年級剛上學就學拼音,然后再用拼音去認字。這回改了:把拼音學習推后個把月,先認一些漢字,再學拼音,而且邊學拼音邊認字。這個改變體現一種更切實的教學理念。

其實,傳統的語文教育都是從認字開始,是在沒有注音幫助的情況下進行的。以前的蒙學的辦法,就是讓孩子反復誦讀,慢慢就會認字了。部編本多少有點回歸傳統。入學教育以后,第一篇識字課文,就是“天、地、人、你、 我、他”,六個大的楷體字撲面而來,會給剛上學的孩子留下深的印象,可能是一輩子的印象。接下來是“金、木、水、火、土”,“云對雨 ,雪對風”,很傳統,也很有趣。

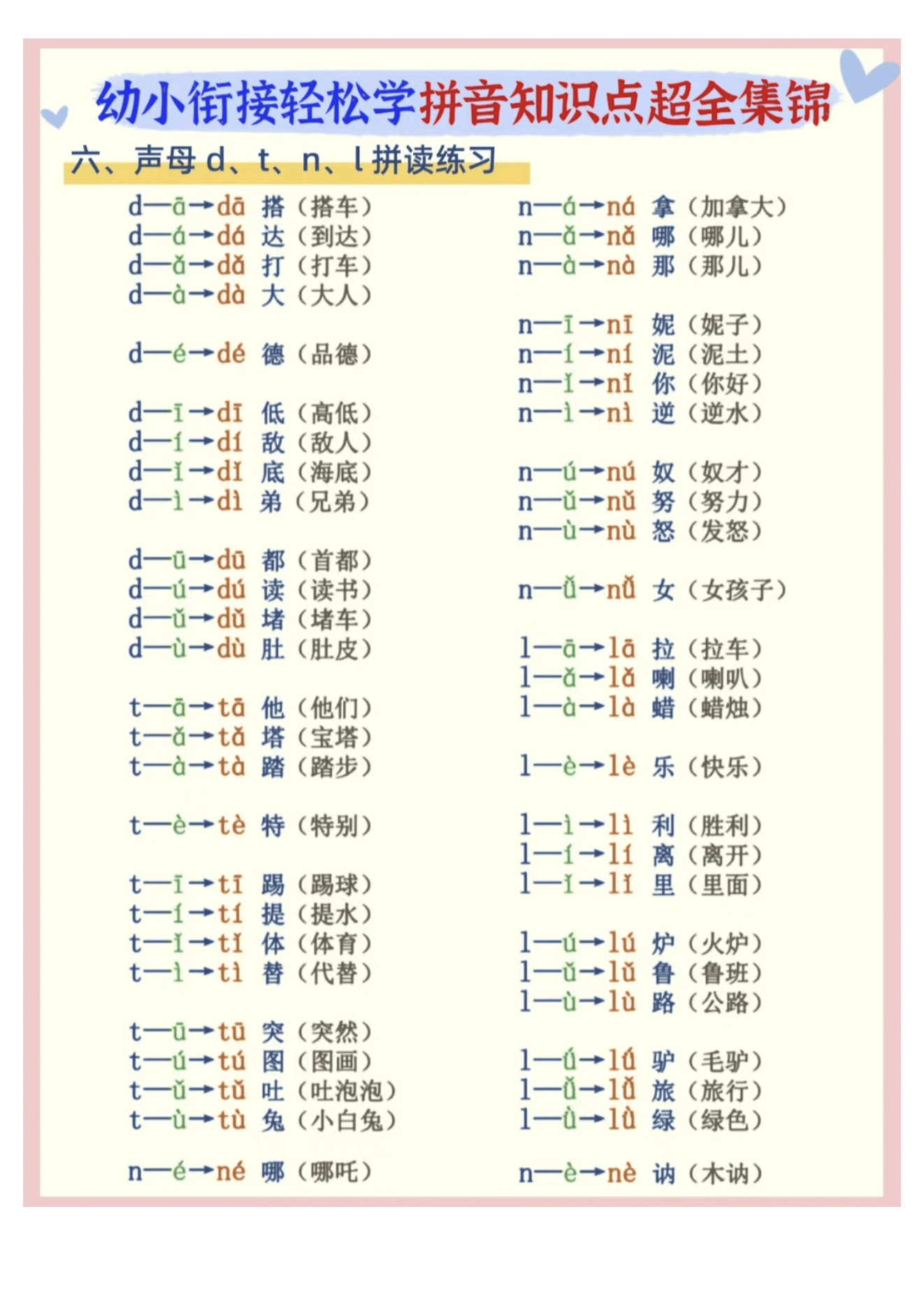

2.漢語拼音對剛上學的孩子比較難,教學有什么建議?

老師們要明確,學拼音是為了識字,當然,還有普通話正音。拼音是認字的工具,但別當作閱讀的工具。漢語拼音只是拐杖,學會認字就可以不要這個拐杖了。所以,拼音教學要實事求是,降低難度。

例如,發音是比較難學的。學拼音當然要教發音的方法,但也不要過分要求。一年級能拼讀音節就可以了,不一定要求能直呼音節。拼音字母表是要熟記的,但不強求背誦默寫。聲母、韻母的音節能夠書寫即可,是否工整不必講究。

3.部編本小學語文教材的課文有哪些變化?

一個變化就是課文數量減少了,教學類型增加了。像一年級上冊,人教版原來有41課。現在減少為32課;漢語拼音的課量也減少了,識字課卻增加了。一年級下冊,人教版原有39課,現在也減少了,減少為29課。

課文數量的減少,不要簡單地理解為“減負”(孩子們負擔重,往往不是教材、老師加重的,而是社會、家長加重的),而是教學內容方式的調整,使教材所呈現的內容更加豐富,更加重視口語、讀書等方面的內容,也更有利于語文素養的提升。

從一年級到六年級,整個課文的變化很大,幾乎換了三分之二的課文。課文的選篇標準強調了這4點,即經典性,文質兼美,適宜教學,同時要適當兼顧時代性。

新教材對優秀的傳統文化格外重視,這方面選文的比重大大增加,一年級就選了許多古詩。大家會發現,有些經典的老課文又回來啦,沒經過沉淀的“時文”少了。

在當今趨向物質化、功利化、粗鄙化的氛圍中,提倡“博雅”是有現實意義的。而化育自己、導向博雅,很大程度上離不開讀書。其實現在很多教師也在讀書,可惜往往拘泥于“職業性閱讀”,是目標很實際、很功利的閱讀。我們已經很少自由地個性化地閱讀。不是說“職業性閱讀”不重要,而是說光有這種閱讀,很不夠。

京公網安備11000000000001號

京公網安備11000000000001號 京ICP備11000001號

京ICP備11000001號

還沒有評論,來說兩句吧...