友:老師,我是國學的愛好者。但別人問我什么是國學時,我卻不知該怎么回答,您認為應該怎樣定義“國學”兩個字呢?

我:國學,顧名思義就是中國的學問或我國的學問。在古代,國學指的是國家辦的學府,如國子監(jiān)、太學、南唐的“白鹿洞國學”等等。“國學”二字的提出,根源在于二十世紀初的西學東漸,目的是區(qū)別于“西學”。國學應該包含中國的全部學術思想和文化。

友:我之所以回答不了這個問題,主要因為現(xiàn)在學術界好像為定義“國學”爭論得很厲害,也不知道哪個學者說得對。

我:這個爭論是很無聊的。問題很簡單,把國學理解為我們國家的文化就可以了。最狹義的國學就是經(jīng)史子集四部,以經(jīng)學為首。現(xiàn)在一般人理解的國學往往指的是易經(jīng)內(nèi)經(jīng)、諸子百家、魏晉玄學、宋明理學、中國禪宗、唐詩宋詞、四大名著等等,這樣理解還是狹隘了一點。嚴格地說,真正的國學還應該包括中國從古到今的科學技術、歷史地理、政治經(jīng)濟、詩詞歌賦、琴棋書畫、風水算命、風俗習慣等等。季羨林先生提出的“大國學”的概念還是有見地的。

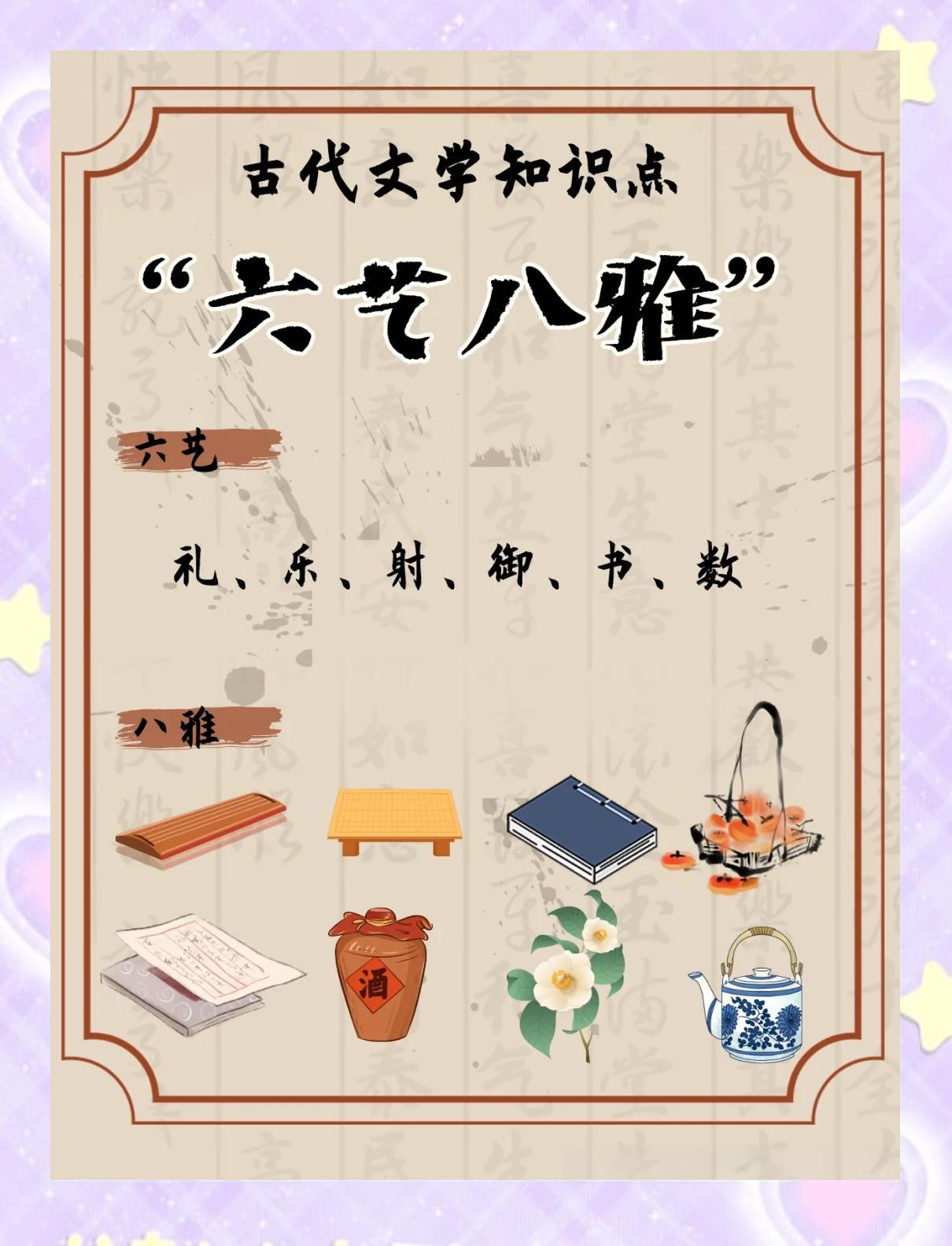

其實,早在東漢,中國古人就對學問進行了分類。如《漢書·藝文志》就談到了學問的分類,它包括六個部分。第一部分:六藝。指《詩》、《書》、《禮》、《樂》、《易》、《春秋》六部經(jīng)典,這是大六藝。還有所謂的禮、樂、射、御、書、術小六藝。第二部分是諸子百家。主要有儒、道、墨、法、名、陰陽、農(nóng)家、縱橫、小說等等。 第三部分是詩賦。第四部分是兵書。第五部分是術數(shù),包括卜筮算命的《周易》。第六部分是方技。如房中術、醫(yī)術等等。民國的章太炎則把國學分為小學、經(jīng)學、史學、諸子和文學。

友:您說的經(jīng)史子集,我看到不同的分類,您認為它們是怎么分類的?各指的是那些書呢?

我:經(jīng)、史、子、集是一種圖書分類法。這些書太多了,一輩子也研究不完。除了幾本經(jīng)典,其他的大概齊讀了一下就行了。我讀了不少書,但大部分都是泛讀,我個人的觀點如下:

“經(jīng)”主要有:《周易》、《尚書》、《禮記》、《孝經(jīng)》、《道德經(jīng)》、《莊子》、《詩經(jīng)》、《論語》、《孟子》、《六祖壇經(jīng)》等等;

“史”主要有:《史記》、《漢書》、《后漢書》、《三國志》、《春秋左傳》、《資治通鑒》、《續(xù)資治通鑒》、《山海經(jīng)》、《戰(zhàn)國策》等等;

“子”主要有:《墨子》、《列子》、《孫子》、《荀子》、《韓非子》、《管子》、《抱樸子》、《公孫龍子》、《大學》、《中庸》等等。

“集”主要有:《楚辭》、《全唐詩》、《全宋詞》、《李太白集》、《杜工部集》、《韓昌黎集》等等。

有的分類法把《道德經(jīng)》、《孟子》、《莊子》等放在“子”里。我看這是帶有傾向性的,因為歷史主要是儒家編的。不過,這個事無需太較真兒。

友:嗯,謝謝老師。另外,漢學就是國學嗎?

我:不是,提起漢學,這又有不同的說法。一般認為,漢學是指明末清初研究與中國漢民族有關的經(jīng)史、名物、訓詁考據(jù)之學。它以經(jīng)學為中心,涉及小學、音韻、史學、天算、水地、典章制度、金石等等。

從域外的角度,漢學也稱中國學,是指中國以外的學者對有關中國文化的各方面進行研究的一門學科。如美國漢學、歐洲漢學、東亞漢學等等。也可分為三大板塊:周邊國家的漢學、俄羅斯?jié)h學和西方漢學。

上面所述側重于學術研究層面。如果從詞意上看,我認為也可以把漢學理解為漢民族之學,包括漢民族各方面的文化和民間風俗習慣。與“漢學”相比,“國學”則更為寬泛,它應該包括中國各民族的文化和風俗。

值得一提的是,清代國學已經(jīng)退化為義理考據(jù)辭章的漢學,專注于注疏、小學類等研究。民國延續(xù)了清朝的風氣,也喜歡搞這一套,這實際已經(jīng)背離了學問的根本。

友:注疏我知道就是注釋,小學類指的是什么呢?

我:不好意思,給你提個醒,注疏不是注釋,注和疏是兩個意思。“注”對經(jīng)書字句的注解,又稱傳、解等;“疏”又是對注的注解,又稱義疏、正義等。注疏主要是對經(jīng)典的文字、語意、讀音、語法、名物等進行辨別說明。孔孟之后,王陽明痛斥的后儒出于無知和私欲,對儒家經(jīng)典進行了胡亂注疏,導致孔孟學問面目全非。

我雖然不喜歡郭沫若,但他在《文藝論集·王陽明禮贊》中有段話說的卻是很有見地的,他說:“儒家的精神、孔子的精神,透過后代注疏的凸凹鏡后是已經(jīng)歪變了的。于是崇信儒家、崇信孔子的人只是崇信的一個歪斜了的影象。”。你可能不了解,郭沫若這個人是很好玩的,他對杜甫和曹植不以為然,卻對王陽明佩服的五體投地,而他本人缺的恰恰是王陽明的骨氣和致良知的功夫。

小學類屬“經(jīng)”部,指的是訓詁、字書、韻書。西漢時指文字學,唐宋以后又稱字學。即字形、字音、字義的研究。

友:注疏原來是這個意思啊,慚愧慚愧。謝謝老師的及時提醒,不然早晚出洋相。

我:沒事,這個知不知道不重要,也屬于小學類,屬于一些沒用的知識。你看,被你這一問,我說了一大堆詞語解說,也變成訓詁考證、小學咬文嚼字的老夫子了。這樣吧,如果讓我來定義什么是國學,那就換個角度,定義為宇宙人生之學、安身立命之學、悟道之學、為己之學、上達之學、本體之學、快樂之學、成人之學、成圣成佛之學。一句話就是:獨樂樂進而眾樂樂之學。

友:哈哈,還是您的定義的明確,直通本質(zhì)和目的。我個人更愿意把國學理解為哲學。

我:無所謂了。不要在名詞上折騰,你又不是國學教授或研究員什么的,研究這些名詞干什么?那些研究訓詁考證名詞辨析的專家學者無非是靠這玩意兒混口飯吃,搞了一輩子的研究不過是一腦子的知識,學問入不了心有什么用?你要把學問的根子找到,然后一路修行下去,入了自己的心,把自己修得無憂無慮,自由快樂,面對人生的挫折和坎坷不動心,那才是真正的做學問。

友:我知道了。就哲學而言,您認為東西方有什么區(qū)別?

我:區(qū)別主要在于,東方哲學接地氣,談的是宇宙人生的學問。它可操作,可運用,可實證。它不是純粹地玩邏輯思辨等大腦理論,而是強調(diào)領悟的心靈學問,所以它是究竟的。儒家的下學可用于日常的做人做事,修身養(yǎng)性;儒釋道的上達學問可以讓人覺悟解脫,獲得心靈的自由和本體之樂。下學是為了上達,可惜歷史上的學者大部分都是下學,不懂上達,今天尤其如此。西方哲學除了蘇格拉底、柏拉圖、叔本華、尼采等人外,其他的哲學家更側重于自然科學、社會科學、邏輯學和詞語學。學了也是“為人之學”,除了分析現(xiàn)象世界東西和言辭辨析,其他沒什么用。

嚴格地說,哲學這個東西是沒辦法學的,它類似于藝術,需要天賦,如果你心中沒有疑問,沒有強烈的求知欲和好奇心是學不會的。

友:謝謝老師,真是受益匪淺啊,耽擱您的時間了。

我:不客氣,我是閑人,有的是時間。

(點擊頂部的藍字“閑人碎語”可關注此公眾號。關注后,通過“查看歷史消息”可以閱讀遺漏的文章。)

京公網(wǎng)安備11000000000001號

京公網(wǎng)安備11000000000001號 京ICP備11000001號

京ICP備11000001號

還沒有評論,來說兩句吧...