今天我們推薦兩部值得細讀的金融書籍——《以交易為生》和《經濟學家的人生》。

關鍵詞:

薦書交易 經濟學

薦書1:以交易為生(原書第2版)

原書名:The New Trading for ALiving

一句話賣點:20年間,這本書有了什么變化,是什么讓這本書從240頁變為360頁?全彩印刷、全新的交易案例、全新的分析工具,以市場指標替代股市指標,讓本書的交易方法更有普適性,將股市指標與心理指標進行了全面整合。

星級:★★★★★

ISBN:978-7-111-56972-5

作者:[美]亞歷山大·埃爾德( Alexander Elder)

譯者:熊振華

開本:16開

出版時間:2017.8

定價:75.00元

頁數:372頁

出版社:機械工業出版社

入庫時間:2017年8月1日

◆編輯推薦 ◆

20年間,這本書有了什么變化,是什么讓這本書從240頁變為360頁?全彩印刷、全新的交易案例、全新的分析工具,以市場指標替代股市指標,讓本書的交易方法更有普適性,將股市指標與心理指標進行了全面整合。

◆內容簡介 ◆

新增了什么?

新增一章闡述各大市場交易工具。讓本書的方法與理念在期貨、外匯、ETF市場也能有效適用,還著重分析了股票市場交易的特殊性原則。

新增一章介紹交易中實踐細則。在選擇交易時機、設定交易止損與交易盈利目標、判斷交易機會優劣上給了一個投資老兵的實踐建議,干貨滿滿。

新增一章介紹交易日志與交易計劃的完美模板。讓投資者有據可循,清醒認識自己的交易結果,不會胡子眉毛一把抓。

有沒有這樣一種工作,讓你可以在全球任何一個地方生活、工作,可以對日常事務充耳不聞,可以不理會任何人、享受人生充分的自由?

這是真正的投資交易員的生活方式,但是這份職業的另一面是,你會經歷市場起伏的腥風血雨,你需要強大的心理自控能力,你要對市場有充分的洞察力。你要熟練掌握各種投資的指標與技巧,像一名沉著冷靜的將軍一樣,在資金的戰場上坐懷不亂,沉著冷靜地調動你的資金,穩健獲取投資戰爭的勝利。

這就是以交易為生的真諦。

本書之所以幾十年經久不衰,是因為對于投機入門者來說,這本書的語言更淺顯易懂,作者以心理的視角剖析了我們身為普通投資者的交易心理弱點,同時又為我們設計了一套有效的工具來理性面對分析市場。用無數深入淺出的例子,揭示了交易紀律、交易系統、交易風險、資金管理、交易日志這些交易者的必備武器。

而不同于很多交易大師,作者是一名誠實的普通交易者,他毫無保留地向我們揭示了投機交易世界的真相。

閱讀本書,能給你一個真實的交易世界。

◆作者簡介 ◆

亞歷山大·埃爾德

(Alexander Elder)

醫學博士、交易專家和交易者導師,著書十余本,其中《以交易為生》被眾多交易員譽為現代交易經典之作。

埃爾德博士出生于列寧格勒,在愛沙尼亞長大,16歲時在愛沙尼亞學習醫學,23歲時成為船上醫護工作者,后收到美國的政治避難函后隨船前往美國,曾在紐約哥倫比亞大學教授心理學課程。

埃爾德博士對交易心理有獨到的研究,他是全球領先的交易專家,他的書籍、文章和觀點多數已經出版,他本人的多次交易也出現在本書中。

埃爾德博士是交易訓練營的發起人,該訓練營專門為交易者開展交易培訓。他也是Spike集團的創始人,其成員都是專業和準專業的交易者。Spike集團成員之間每周分享自己看好的股票以爭得獎金。

埃爾德博士目前還在交易,并為交易者組織在線會議,他是廣受歡迎的會議演講者。

◆前言◆

《以交易為生》最早出版于1993年,并暢銷國內外。由于朋友間的互相推薦或是交易公司對新員工的內部培訓需要,這本書直至現在依舊位于許多閱讀清單的前列。這些年來,我一直拒絕修訂這本書,因為我喜歡它的內在邏輯,并對其深信不疑。過去我一邊做交易,一邊旅行,寫了些其他的書,也教了一些課,一晃時間已過21年。為了讓我這些年學到的新技術和教訓,能對大家有所助益,我答應修訂這本深受歡迎的書。

我的摯交盧·泰勒(Lou Taylor),曾經開玩笑道:“如果我每年能增加0.5%的智商,到我死去那一天,我將變成一個天才。”修訂《以交易為生》這本書,讓我感覺自己重返青春。

在計劃這次修訂工作時,我想起了位于奧地利維也納的一座叫“儲氣罐”的建筑綜合體。它是1927年,由奧地利的磚匠修建的。其核心是一個多層儲氣罐。當現代科技的進步令大型儲氣罐被淘汰后,建筑師們將這座建筑改建成了現代化的公寓。他們在墻上打出了巨大的開口,構造出寬闊的視野,裝上了地板和電梯,還加上了帶有封閉玻璃幕墻的閣樓。我曾在其中的一個公寓住過一段時間,當時就有一種念頭——我的新書也要像它一樣,將老技術與新技術和諧相融。

在開始閱讀此書前,請先問問自己:為了成為一位成功的交易者,你要做的最重要的一個步驟是什么。

心理學很重要。在《以交易為生》第1版的寫作過程中,我已經積極地將心理學實踐融入其中,因此心理學部分可以說是歷經時間的檢驗。新一版中,我對這一部分只做了寥寥的修正。

技術分析也很重要。但要記住,當我們看圖表時,我們僅需分析五種數據——開盤價、最高價、最低價、收盤價和成交量。在這五種數據之上,再堆加大量指標和圖形只會徒增困擾。大道至簡,如果你已經讀過《以交易為生》第1版,你將看到我減少了技術章節的內容。與此同時,我增加了一些新的章節專門講新工具——尤其是動力系統(impulse system)。我也增加了一些關于止損、止盈和其他實踐細節的內容。

由于金融市場是風險的溫床,因此資金管理極為重要。這也是第1版中最薄弱的環節,因此在本書中我便完全重寫了這一部分。風險控制的眾多工具中,我將向你介紹的是控制風險的“鐵三角”。

心理學、交易技巧和資金管理是成功的三個支柱,但還有第四個要素將它們結合起來,那就是——“交易記錄”。

保持良好的交易記錄習慣,能幫助你從自己的經驗中成長進步。它幫助你打破總是小賺大虧的惡性循環(就像是在滾筒中奔跑的松鼠,雖然大汗淋漓、緊張勞累,但其實是在原地踏步)。保持良好的交易記錄習慣,將使你成為自己的老師,進而成為一個更加優秀的交易者。我會在本書中展示幾種需要保存的交易記錄,并分享幾份我自己的交易日記。

如果你是一個新讀者,那么歡迎開始進入學習交易的旅程。如果你已經讀過《以交易為生》第1版,那么我希望,你能發現,這本新書比第1版聰明了20年。

亞歷山大·埃爾德博士

紐約,佛蒙特州

2014年

薦書2:經濟學家的人生

導言

E.羅伊·溫特勞布 艾佛林·L.佛哥特

在非學術性書店里,傳記和自傳幾乎和浪漫小說或神秘小說一樣隨處可見。人們似乎樂于了解其他人的生活,這或許可以讓他們把自己的生活投射到傳記主人的人生當中,或者去想想如果非富即貴的人生該怎么度過。不過,在更為專業的領域里,比如科學史,傳記就必須力爭才能得到一席之地了。如果科學史的主人公所樹立的形象已經在啟蒙的事業中為科學爭得了一席之地,那么,我們主要關心的事情就是去就科學知識的發展進行解釋和文本化就可以了:一個個體科學家的生活只在其知識產品與之后持續的重要影響有其關聯這個層面才有意義。如果科學知識的增長與具體的科學團體和機構密切相關,那么,個人就必然會逐漸隱沒在這種社會史的大背景中去了。然而,在20世紀的最后25年里,的確出現了一股轉向個人的風潮,了解知識產生的具體環境——在諸多學科中為學者們所廣泛共享的立場——已經大大打消了人們對科學史中傳記和生平寫作的疑慮。個人在科學中表達他們對生活的態度,而他們的科學研究也是他們生活的表達。正如歷史學家瑪麗·特勞爾(Mary Terrall)(2006,313)所注意到的那樣,“歷史學家從歷史的隱蔽之處變魔術一般地構建歷史形象,他們的手法或與小說家不同,或者說使用的技術手段不同,但是本質卻無差別。從各種資料證據中重新揀選、重新構建,撰寫個人的生平,也就意味著在通過其參與者的生活體驗撰寫科學本身。將那些塵封已久的信件打開,去搜尋那些驅使我們去研究的‘易變而又感性的力量’,我們被引導著進入了讀者們、旁觀者們、制度、合作、爭端以及所有構成科學生活的那些互動的世界。”

經濟學史家對于生平寫作一直搖擺不定,矛盾重重。如威廉·加菲(William Jaffe)所問到的,傳記應否成為經濟學史敘事的一員,或者真如喬治·斯蒂格勒(George Stigler)所堅持認為的——這類記述與思想史毫無關系呢?第一人稱的敘述又將起到什么樣的作用呢?在構建我們的歷史上,我們會利用自傳材料,但是作為一門學科,我們一直沒有就這些材料是如何以及為何產生以及保存的,進行過嚴肅的考慮,我們也沒有想過這些材料應該如何被當代歷史學家們閱讀和解釋。在我們所做的思考之中,我們利用訪談和口述史這類關于傳主的材料,因為我們試圖去理解這些人在經濟學發展過程中所發揮的作用是什么。但是,對于這類對話和證言,我們該作何解釋呢?

我們不能完全模仿科學史家所給出的答案。經濟學史和科學史之間存在著復雜的差異。與科學史家不同,經濟學史家并不是站在他們要研究的學科的“大門外”,他們往往對經濟學家的生活相對熟悉,因此,對于這些人的生活,他們對其中存在的各種偶然性多多少少會心有戚戚焉。在經濟學史中,自傳與傳記差別不大,而就其大部分而言,經濟學史家在他們的思想建構過程中已經謹慎地使用到了這些自我陳述。盡管很少有經濟學家的傳記可以和諸如理查德·S.維斯特佛(Richard S.Westfall)所做的牛頓傳相比肩,但是,經濟學家們自己也和經濟史學家一樣在部分地將構筑傳記作為他工作的一部分。

通過短篇傳記、長篇傳記、對談片段和短篇傳記文集這類可以取得的資料,有關生活敘事的研究文獻不斷增長,鑒于此,我們認為將這些材料更加充分地展示在經濟學史家的面前,引起他們的注意,已經是時候了。我們最初征集稿件時即要求題材可以多種多樣,舉凡對自傳材料的處理,對英雄和反面人物的寫作,有關科學傳記和文學傳記之間的關系,與傳主生平在近來歷史中相關的各類記錄,還有其他諸如此類的題材,都可以入選。我們收到了大量來稿,對此感到非常滿意,最終我們將2006年HOPE會議的文章結集出版,這些文章涉及經濟史學家需要關注到的方方面面。除了經濟學史家之外,還有一些入選者來自文學、歷史和社會學領域。會議的主題推陳出新,這就意味著參會者不必總是固守在一成不變的個人宣講方式之下。因此,這次HOPE會議還包括與會者細致聆聽相關人員的研究展示,對一些新的思想進行討論,對于在會議上完成的工作進行集體性的重新思考。另外,即便大家不一定都達成了共識,這次會議至少深化了與會者之間對經濟學史中的傳記和自傳寫作的理解。

本書以思想傳記的前景、局限之討論開篇。馬拉奇·哈克恩(Malachi Hacohen)這樣對我們提出挑戰,他問道,傳記作者是否了解我們本該在20世紀70年代和80年代所汲取的教訓,彼時傳記寫作失去了活力,處于被流放的境地,不再相信思想史學者能夠對這一領域做出什么貢獻。傳記是不是已經變成了一個不值得為其付出的自感卑賤的事情呢?它所宣揚的那些優勢——對于個體生活的情境邏輯所具有的精確性能夠就創造的可能性與局限性進行闡釋,而且可以揭示彰顯個體決策的集體結構——在認識到了其弱點之后還值得繼續關注嗎?哈克恩認為,當年的那些思想傳記在流行話語的演進過程中所能給出的闡釋并不多,它們對個體思想者的思想對他們追求其生活中各類事情的社會和思想世界的印象也解釋得不夠好。

杰里米·波普金(JeremyPopkin)也指出了自我和傳記寫作中更加寬闊的世界之間存在的關系。他這樣問道,當一位學者,一位在某一學科領域為追求知識和理解這個世界而窮盡一生之人,開始撰寫自傳之時,到底會出現什么樣的情況?這位作者自己的專業學術訓練與他的傳記寫作之間會存在什么樣的關系?尤其是,這種由經濟學家構造起來的生平故事與那些歷史學家或文學批評家構造起來的故事又有什么不同呢?波普金認為,所有優秀的學術著作都從學者那獨一無二的激情之中獲得了能量。不過,學術訓練也可以為自我的認識提供手段。學術傳記以學科范式所塑造的方式來對自己的人生進行架構,這些學科范式是作者在其學術生涯中使用的,以至于某種程度上要把真實的“自我”與取得職業成功的那個個人彼此分開幾乎是不可能的。

本書第二部分提出了這樣一個問題:經濟學家是怎樣在其思想研究中運用傳記這種方式的。羅杰·巴克豪斯(Roger Backhouse)對經濟學中更加豐富多彩的生平寫作中的一種進行了驗看,這種類型就是短篇傳記文集,它們在盡其可能地幫助我們認識知識乃是經濟學家們彼此交流的產物。可能通過檢視除了少數幾位值得為其樹立長篇傳記的學者之外的其他學者們的生平和貢獻,我們有希望去理解有關流行話語演進的軌跡。羅伯特·迪曼德(Robert Dimand)對妖魔化和英雄化過去時代的經濟學家的意義進行了思考,他認為,那些未經深思的宣揚和中傷既有好處,也有代價,二者各半。對傳奇性格和脫離現實生活的性格特征的塑造,或許至少可以吸引到某些人對這些思想遺產的關注,如果沒有這類戲劇性的表達,很可能會為只重視當下的科學氛圍所遺忘。本質上來說,這類故事雖然本身存在著缺陷,但卻可以為新的研究和思考提供機會。威廉姆·科爾曼(William Coleman)在他的論文中對類似的主題進行了考察,這篇文章反映了他對澳大利亞公共生活中經濟學家的群體傳記的研究成果。和巴克豪斯一樣,科爾曼也問道,我們通過撰寫“如同鏡子一樣的別人的生平”中可以學到什么,而且他也和巴克豪斯一樣總結道,群體傳記可能更加能夠讓我們去理解經濟學的演化過程,經濟學乃是一門社會性參與的學科,在這個過程中,群體傳記較之于偉大思想家的個體傳記要更有力。

第三部分關注的是敘事身份和經濟學家使用生平寫作來創造自己的和群體的身份這類主題。保羅·約翰·伊金將我們帶回到了19世紀,他問道,變化著的經濟條件是如何反映到普通人的經濟生活中去的,這個問題曾由亨利·梅修(Henry Mayhew)“賣豆瓣菜的八歲小女孩”的故事予以精彩地闡發過。在維多利亞時代的倫敦,一個童工是如何來理解她的經濟貢獻的,以及她的看法與20世紀的自傳作家們所給出的參考存在著系統性的差別嗎?麥克·里亞(Mike Reay)也涉足了同樣的主題,他問道,20世紀的經濟學家是如何理解作為經濟學家的他們自己的,以及這種理解是如何反映在他所做的那些訪談中的,他的訪談對象包括工作在不同的學術和非學術機構中的美國經濟學家。經濟學家的子群的身份也非常有意義。當我們說“芝加哥”經濟學家或“異端”經濟學家時,我們在指什么?羅斯·艾米特(Ross Emmett)對前者進行了審視,提亞哥·馬塔(Tiago Mata)和弗萊德·李(Fred Lee)則關注了第二個,他們使用的都是訪談和口述史這樣的辦法。

第四部分轉向一系列對具體的經濟學家所做的傳記研究。克里斯汀·泰爾(Christine There)和勞伊克·查爾斯(Loic Charles)完成了一項對弗朗西斯·魁奈的過往傳記的知識考古,通過發現祭文、學術期刊出版的短篇頌詞以及長篇傳記,他們做了一項非常出色的研究。他們表明,在某些傳記中不可避免存在的神話是如何得到加強,并保留在更多的學者傳記中的,最終這帶給我們的是一幅傳主的同時代人根本無從辨別的圖畫,而這些同時代人才是更加理解當時的背景,以及對不同時代的文體更加熟悉的修辭方式的。他們通過魁奈傳記這樣一個窗口,為我們揭示了18世紀波旁王朝的歷史畫面,泰爾和查爾斯對當時學者們的雄心壯志進行了豐富和細致的描繪。讓-奧特瑪爾·荷西(Jan-Otmar Hesse)回到了一個至少在很多這類著作中都被隱在背后的主題。到底是什么把一名經濟學家與其他的學者區分開來的呢,要知道,在有些情況下,以及更可能在早期階段,經濟學家并不是純粹的學者,他們都是在大學之外討生活的人。他通過對L.阿爾伯特·哈恩(L.Albert Hahn)的研究提出了這樣一個問題,即個人的開拓性行為是否不僅有助于塑造他們為其自身所塑造的身份,而且最終也塑造了其經濟著作的撰寫呢。羅伯特·倫納德(Robert Leonard)關注奧斯卡·摩根斯坦(Oscar Morgenstern)的性格特征,以反思20世紀20年代對均衡和數學的影響。這是否模糊了傳記中主客觀之間的界限呢,有些與會者發出了這樣的疑問,或者說,它是不是只就那些存在于傳記作者和傳主之間的不穩定的以及可滲透的邊界予以誠實地披露進行反思呢?[[2]]克勞福德·D.古德溫(Craufurd D.Goodwin)和帕特里西亞·勞倫斯(Patricia Laurence)兩人對約翰·梅納德·凱恩斯的生平和著作中社會、藝術和友誼所扮演的角色進行了探究。古德溫提到,經濟學史家很少去對他們研究對象的個人生活進行更為寬廣的研究,這一點遠不如政治、文化和企業領袖的傳記作者。他的文章對凱恩斯著作中某些特別令人感到困惑的地方進行了研究,其中包括他對人們該如何生活在一個更高等的市場經濟中的思考等。查看凱恩斯與弗吉尼亞·伍爾夫的關系便可發現,此人對20世紀的小說之影響,堪與凱恩斯對經濟學的影響相媲美,古德溫問道,伍爾夫是否對凱恩斯世界觀的發展造成了影響,這本身也是特別值得經濟學史家關注的。勞倫斯從一個更加寬廣的視角提出了一類類似的問題,主要是研究布魯姆斯伯里團體之間的關系是如何影響凱恩斯對藝術的興趣的。

第五部分包括了三篇對著名的經濟學傳記的反思,其所立足的問題是經濟學史中更為宏大的課題。唐·莫格里奇(Don Moggridge)在他關于哈利·約翰森(Harry Johnson)的傳記中對如何使用自傳材料進行了思考。布魯斯·考德威爾(Bruce Caldwell)這位弗里德里希·A.哈耶克的傳記作者,從他研究哈耶克的溝溝坎坎中給我們一系列的注記,這些溝溝坎坎都是他在寫作20世紀經濟學界最偉大學者之一的生平時所遇到的問題。彼得·格羅尼韋根(Peter Groenewegen)不僅回顧了他的馬歇爾傳記的寫作,而且也對讀者的反響進行了回應,他提醒我們,傳記不僅是傳主與傳記作者之間的簡單對話,而且最終躲不開的還有與讀者之間的對話。

本書最終以羅伊·溫特勞布的個人思考來做結語,在這篇結語中,他提出了很多關涉到生平寫作的主題,并提醒我們為什么這類題材在讀者中間能夠引起這么大的反響。畢竟,創造一種生活,本身就是我們所有都涉乎其中的工程。

個人后記

E. 羅伊·溫特勞布

蒂莫西·加爾頓·艾什(Timothy Garton Ash)的個人史《檔案》(1997)講述了艾什這位成熟的歷史學家兼記者,如何在20世紀90年代中期回到柏林的故事;他曾于20世紀70年代末80年代初在柏林讀書。此次旅行,他獲得了東德國家安全局斯塔西為之保留的檔案。他在瀏覽這份檔案的過程中,試著去了解這份檔案記錄的生活,理解它勾勒的這個人、這個他。查閱了他保留的同期日記以及他當時寄出和收到的不計其數的信件之后,他寫道:

去探尋自己將曾經的生活遺忘了多少,絕對是件令人苦惱的事情。即便現在手握這份備忘記錄材料——檔案、日記和信件——我仍舊只能摸索著去重現想象之中曾經的我。因為每個人……都是在對記憶和忘記的不斷混合中建立起來的。但是,如果我連自己在十五年前的樣子都無法描繪出來,我又有什么機會能夠撰寫出別人的歷史呢?(221)

如每位歷史學家所期望的那樣,艾什試圖借助偶然情況在時間、地點和團體方面的更多交匯,來重構情境化的個人故事。但我們很少有機會像艾什那樣,可以利用關于自己生活的外部記錄來延緩我們的回憶和重大事記。再者,就像杰里米·波普金(Jeremy Popkin)在《歷史、歷史學家與自傳》(2005)中講述的那樣,嘗試自傳寫作的歷史學家處于一個兩難境地:他們不得不讓歷史學家的情感對抗自己的自傳記述和私人情感,因為敘述自己的生活時難免夾雜些許個人感情。同時,我們很難提供一份高度分層的情境化記述,所以當對方是同一位歷史學家時,這位歷史學家就會試著構思出另一種記述。路德維希·維特根斯坦(Ludwig Wittgenstein)(1984,34-34e)說得恰如其分:“再沒有事情像不欺騙自己一樣困難了。”

當治療師和一位當事人一起試著重現一個更加有益于當前生活的自我故事時,他們必須要面對自我欺騙,即便這種觀點不幸表明其間存在一個我們無法企及的真實故事。但是,即便治療師幫助當事人意識到,個人故事最好多少有些實用的特點,而非是正確或錯誤的特點,這個問題仍會使得一些人遭受歷史情感的折磨。

最近,讀到耶羅姆·卡拉貝爾(Jerome Karabel)的作品《中意者》(2005)時,我深刻地意識到了這種困難。這本書的副標題是《哈佛、耶魯和普林斯頓錄用與拒絕的隱秘史》,它讓我感到不安。因為我那五歲的兒子和大學教師的侄子,我過去一直是用哈佛、耶魯、哥倫比亞以及其他大學的獎旗來裝飾房間的。我的父親在20世紀30年代就成為紐約大學的本科生和研究生,可他依然是在獲得紐約圣約翰大學的全職教授職位之后,才成為進入賓夕法尼亞大學經濟系的第二位猶太人。他始終認為這種不公平的道路不會重現在我身上。因為我不像他,我會取得優異的成績和毫無瑕疵的經歷記錄(這樣會取得特別高的大學理事會得分),它們足以保證我被最好的學校錄用,進而確保我獲得進入最優秀的學術機構的機會(大概是要繼續他的工作)。隨著二戰的勝利和戰后羅斯福自由主義共識的凸顯,對我的家庭來說,美國夢的實現指日可待。自十二歲起,我就一直抱著學術成功就會帶來大學錄取通知獎勵的思想來勾勒我的學校生活,而且我也清楚地知道那到底意味著什么,因為我已經拿到了哈佛大學和耶魯大學的學院概況一覽表。卡拉貝爾的歷史講述了地獄里為何沒有雪人的機會的故事,對于我也是如此,我本該在1960年被哈佛大學或是耶魯大學錄取的。卡拉貝爾所揭露的正是哈佛、耶魯和普林斯頓如何共同或是單獨地將大多數猶太人拒之門外的記錄。

我在1960年創作且保存至今的生平記述,主要關注的就是我被哈佛和耶魯拒之門外的失敗之事。我在1960年失敗了,這次被拒使得我的相對價值開始準確地沿著我之前被教授的方法來定義自我,也就是,學術成功和學校的天賦與成就檢驗這個人的成績。因此,在最后幾個月里,我不得不重新創作我自己的生平敘文中的某一部分。我不得不重新情境化我自己的經歷以便理解我大學錄取通知簡介上那段話的含義:“一位個頭矮小、皮膚黝黑,且(對于面試官來說)容易辨認的猶太人,來自大西洋沿岸中部某州的郊區公立學校。”盡管我個人對自己取得的成就非常滿意,但無論父親告訴過我什么,無論我的老師說過什么,它們從未幫上什么,也從未成為我獲取哈佛或耶魯大學的錄取憑證的工具。在我自身的自傳記述中(Weintraub 2002,250-251),關于這段經歷的初稿忽略了卡拉貝爾的語境,現在看來,這段描述的不完整似乎把我置于困窘不堪之境地。

自傳記述和歷史學家們在故事的尺度和框架上存在的分歧非常明顯,盡管它們幾乎并未引起那些可以在經濟學家的私人證詞和文本解釋之間輕松游走的經濟史學家們的注意。雖然艾什這本書的情況相反,但他很少用著者的自我意識來處理歷史、傳記和自傳之間的聯系。20世紀90年代,當時我試圖創作出一本關于20世紀的數學和經濟學的聯合歷史作品、一本關于我的經濟學家父親和他的數學家兄弟的傳記,以及我自己作為數理經濟學家的自傳,可在經濟學說史中沒有關于這種著作的模型,也沒有任何經濟史學家的討論可以警示我這項工程有多么困難。所以從真正意義上講,我一直等了十多年才開始讓我的那些在這個子學科耕耘的同事來面對這些事情。當我在艾佛林·佛哥特這里找到了一位志同道合的探索者時,我們就著手組織2006年4月在杜克舉行會議,以方便經濟學史家們提出創作和利用生平記述時的各種復雜情況。這本書薈萃的與會者的稿件,實際上標志著他們自己對經濟學說史中的他傳與自傳的高度重視,或許還能幫助我們發現一些新的方式來思考經濟學家的人生。

作者簡介

羅杰·E.巴克豪斯(Roger E.Backhouse),英國伯明翰大學的歷史兼經濟哲學教授,《平凡的商業人生》(2002)一書的作者。

布魯斯·考德威爾(Bruce Caldwell)在格林斯博羅的北卡羅來納大學教授經濟思想史。過去兩十年間,他的研究一直集中于諾貝爾獎得主——經濟學家兼社會理論家弗里德里希·A.哈耶克的多層面著作。2002年起,他開始擔任《F. A.哈耶克作品集》的總編輯,最終會呈現出一套權威的哈耶克著作學術文集。他那本題為《哈耶克的挑戰》的學術傳記在2004年由芝加哥大學出版社出版。

勞伊克·查爾斯(Lo?c Charles)是巴黎第二大學的經濟學副教授,還是巴黎國家人口研究所的會員研究員。他主要的研究興趣是18世紀的法國經濟思想史。他已經就這個主題在《歐洲經濟思想史雜志》和HOPE會議上發表了數篇文章。他目前正在準備呈現給克里斯汀·泰爾(Christine There)一本關于弗朗西斯·魁奈(Francois Quesnay)和重農主義的書籍。

威廉姆·科爾曼(William Coleman)是澳大利亞國立大學經濟學院的一位講師。他已經撰寫了經濟學在社會中的角逐地位的大量作品。2003年,他的《經濟學及其敵人》一書贏得了美國圖書館協會頒發的優秀學術稱號獎。1997年,他憑借自己在1995年出版的《經濟學起源中的理性主義與反理性主義》一書,贏得了經濟學社會史最佳標題獎。

羅伯特·W.迪曼德(Robert W. Dimand)是加拿大安大略省圣凱瑟琳斯市布魯克大學的一名經濟學教授。作為麥吉爾大學和耶魯大學的畢業生,他撰寫了《凱恩斯革命的起源》(1988)一書,與人合著了《婦女在古典經濟思想中的地位》(與C.尼蘭德(C. Nyland);2003)和《慶祝歐文·費雪》兩本書,同時編輯了《國際經濟學的起源》(2004)和《歐文·費雪:批評性的回應》(2007)兩本著作。

保羅·約翰·伊金(Paul John Eakin)已經發表了大量關于自傳與他傳寫作的作品。他最新的作品是《我們的生活怎么成為故事:創造自我》(1999)和一本編纂的論文集《傳記寫作的道德準則》(2004)。他剛剛完成了一本關于自傳和敘事認同的作品。伊金是印第安大學魯特·N.郝爾絲英語名譽教授。

羅斯·B.艾米特(Rose B. Emmett)是密歇根州立大學詹姆斯·麥迪遜學院的政治經濟學兼政治理論和憲政民主副教授。他編纂了一本由勞特利奇出版社出版的論文集《弗蘭克·奈特和美國經濟學的芝加哥學派》,同時編纂了出自埃爾加出版社的《芝加哥經濟學派手冊》。他與瓦倫·薩繆爾斯(Warren Samuels)和杰夫·比德爾(Jeff Biddle)共同編纂了《經濟思想史和方法論研究》。

艾佛林·L.佛哥特(Evelyn L. Forget)是加拿大馬尼托巴湖大學醫學系的經濟學教授。她特別感興趣的是政策和決策制定者如何理解和運用經濟學,這一興趣主要體現在她的著作和文章之中,其中包括《讓-巴蒂斯特·薩伊的社會經濟學》(1999)和《女性經濟學家傳記辭典》(與羅伯特·迪曼德和瑪麗·安娜·迪曼德(Mary Ann Dimand)合著)。她當前的項目中包含了一些由北美洲在20世紀60年代至80年代間執行的關于保障年收入的田野實驗研究。

克勞福德·D.古德溫(Craufurd D.Goodwin)是杜克大學的詹姆斯·B.杜克(James B. Duke)經濟學教授,他曾在此擔任過經濟系主任、副教務長和研究生院院長。《政治經濟史》的編輯兼《現代經濟學的歷史視角》系列書籍編輯,最近發表了一些關于布魯姆斯伯里小圈子的文章,同時編輯了羅杰·弗萊的論文集《藝術與市場:羅杰·弗萊的商業藝術》(1998)。他最近在研究艾爾多·列奧波爾得(Aldo Leopold)的環境道德準則和對功利主義經濟學的批判回應。

彼得·格羅尼韋根(Peter Groenewegen)是悉尼大學的榮休經濟學教授,對經濟思想史的許多方面都做出了廣泛貢獻。最近,他為帕爾格雷夫?麥克米倫出版社完成了對阿爾弗雷德?馬歇爾經濟思想的評估,目前正在完善一本關于悉尼大學經濟系的歷史的書籍。

馬拉奇·漢姆·哈克恩(Malachi Haim Hacohen)是杜克大學的歷史學、政治學兼宗教學副教授,同時還是一位貝斯研究員。他的《卡爾·波普爾:形成期》(2000)被AHA授予了赫伯特·巴克斯特·亞當姆斯(Herbert Baxter Adams)獎和維克特·阿德勒(Victor Adler)國家獎(奧地利國家獎)。他的研究目前集中于中歐的知識分子、猶太教與基督教的關系以及歐洲單一民族國家的多元文化和民族國家困境方面。最近出版的著作包括:《從帝王政權到世界主義:中歐的猶太知識分子,1867—1968》(2006);在由魯特·格蘭特(Ruth Grant)編輯的《命名邪惡,判定邪惡》上發表的《自由主義的困境與道德判斷》(2006)和在由伊安·加爾威(Ian Jarvie)和大衛·米勒(David Miller)編輯的《卡爾·波普爾百年活動》上發表的《學術領域的青年波普爾》(2005)。

讓-奧特瑪爾·荷西(Jan-Otmar Hesse)是美因河畔法蘭克福的歌德大學的經濟學和社會歷史學講師。他正在籌備一本關于1945至1975年間的德國經濟學歷史的書籍。他最近發表了關于經濟秩序語義學和納粹德國經濟學教科書的競爭的文章,以及關于米歇爾·福柯對秩序自由主義和社會市場經濟的觀點的文章。

帕特里西亞·勞倫斯(Patricia Laurence)是紐約市立大學的英語教授,目前任教于布魯克林學院。她最近出版了一本專著:《朱利安·貝爾:暴力的和平主義者》(2006)和一本群體傳記:《麗麗·布里斯克的中國眼光:布魯姆斯伯里、現代主義與中國》(2003)。

弗里德里克·S.李(Frederic S. Lee)是密蘇里大學堪薩斯分校的經濟學教授。他研究的是非正統經濟學。他已經就非正統經濟學的歷史撰寫了許多文章,并已發表在各種非正統經濟學雜志上。

羅伯特·倫納德(Robert Leonard)是魁北克大學蒙特利爾分校的經濟學教授。他撰寫科學與文化背景下的20世紀的經濟學歷史;他的著作《馮·諾依曼和摩根斯坦與博弈論的創立,1900—1960》將于2008年由劍橋大學出版社出版。

提亞哥·馬塔(Tiago Mata)是葡萄牙里斯本技術大學的博士后研究員。2005年,他以題為“經濟學爭議:激進的政治經濟學和后凱恩斯主義經濟學的整理,1960—1980”的論文取得了倫敦經濟學院的博士學位。他目前正在研究經濟學知識在美國和英國大眾媒體中的表現。

D.E.莫格里奇(D. E. Moggridge)是多倫多大學的經濟學教授。他曾(和伊麗莎白·約翰森(Elizabeth Johnson)一起)為皇家經濟協會編輯《約翰·梅納德·凱恩斯全集》(1971-889),與蘇珊·霍森一起編輯詹姆斯·米德和萊昂內爾·羅賓斯的日記;還是《梅納德·凱恩斯:一位經濟學家的傳記》(1992)和《哈利·約翰森:在經濟學里度過的一生》(2008)兩書的作者。

杰里米·D.波普金(Jeremy D. Popkin)是肯塔基州大學的T. 小馬歇爾·哈恩的歷史學教授。除了關于法國歷史的作品之外,波普金教授還出版了《歷史、歷史學家與自傳》(2005)一書和一系列關于學術自傳的不同方面的文章。他最新的著作《直面激進改革:海地起義的目擊者證詞》(2008)一書以第一人稱這種非常不同的文學形式進行描繪:以目擊者的眼光描述導致1804年海地獨立戰爭爆發的偉大奴隸起義。

麥克·里亞(Mike Reay)是科羅拉多學院的一名社會學訪學助理教授。他對經濟活動和專家的權威比較感興趣,尤其是對知識、忽視和個體與社會位置之間的誤解類型這些方面感興趣,其中,諸如不同的職業之類的社會位置會在一定程度上將彼此隔離。他在研究這些主題時不僅涵蓋美國經濟學的情況,而且在更為廣泛的程度上研究科學權威理論、隱性知識、不同亞文化的消費者商品評價,以及無意識大學的本質。

克里斯汀·泰爾(Christine There)是巴黎國家人口學研究所的研究員。她專攻法國的政治經濟史,而且撰寫了它在1789年前的歷史。最近,她與勞伊克·查爾斯和讓-克勞迪·皮羅特(Jean-Claude Perrot)合編了《弗朗西斯·魁奈的綜合經濟工作和其他文章》(2005)。

E.羅伊·溫特勞布(E. Roy Weintraub)被培訓成了一位數學家,盡管他的專業職業曾是一位經濟學家。近些年來,他的研究和教學活動都重點集中于20世紀的數學和經濟學的交叉歷史。他在經濟學說史方面的工作幫助他形成了對經濟學家和歷史學家的理解:他的《一般均衡理論》(1985)、《穩定動態》(1991)、《發展中的博弈論歷史》(編輯)(1992)和《經濟學如何成為數學科學》(2002)已經記錄了經濟學從一門歷史學科轉向一門數學學科的轉變過程。作為經濟學說史協會的前任主席,他是七本書籍的作者、另外三本書籍的編輯,同時在專業雜志和編纂文集中發表了不計其數的文章。他的著作也被翻成日文、中文、法語、希臘語、西班牙語、匈牙利語和意大利語。目前,他是政治經濟史和經濟學公報的副編輯,是《科學與文化理論》系列著作的聯合編輯。

來源:清華金融評論

編輯:PANDA

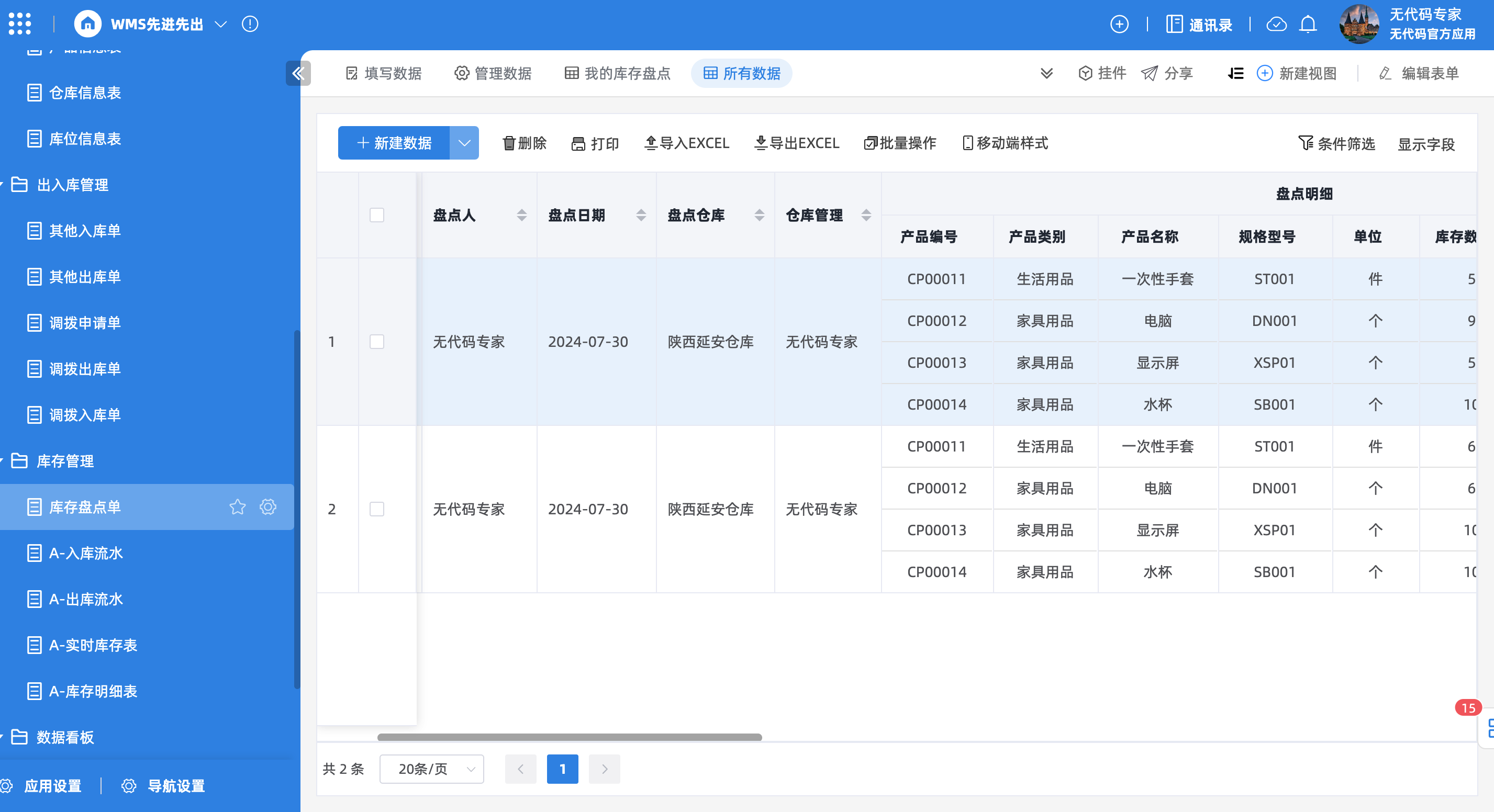

轉載請注明來自夕逆IT,本文標題:《三只松鼠WMS倉庫管理系統智能數字化倉儲出入庫》

京公網安備11000000000001號

京公網安備11000000000001號 京ICP備11000001號

京ICP備11000001號

還沒有評論,來說兩句吧...