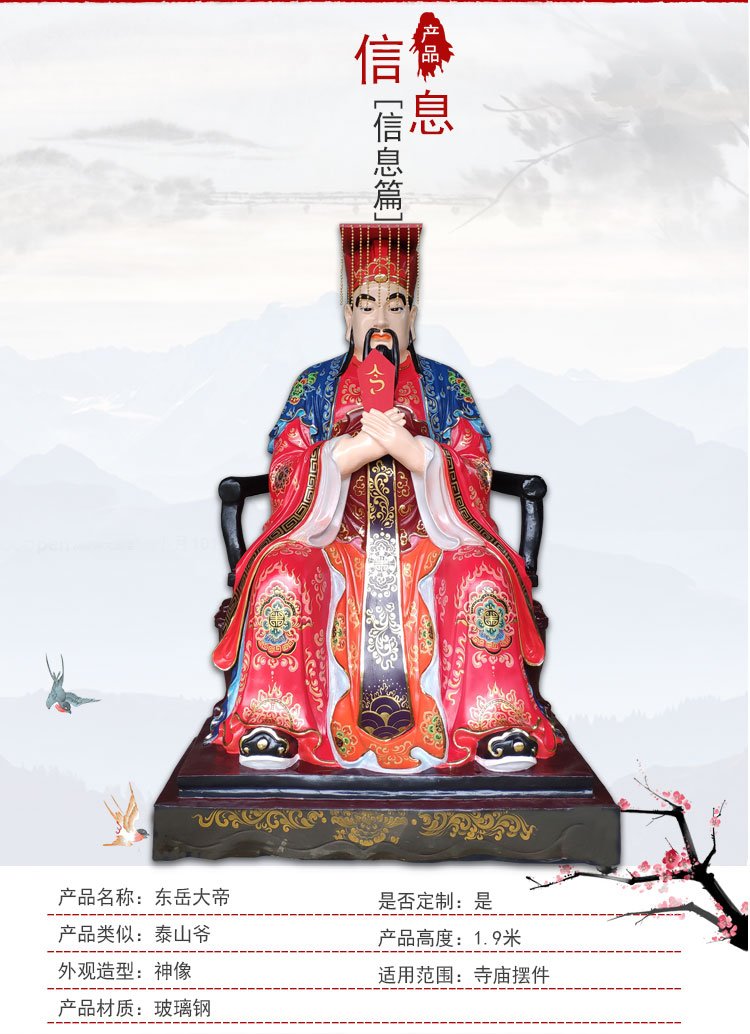

東岳大帝神像簡介五岳之首執掌幽冥地府黃飛虎神像道教泰山爺神像

公元2005年,中國道教門戶道教之家落戶大陸互聯網渠道,通過十年的發展,功澤大千、道法興隆。隨著互聯網云科技的不斷激進,我們道教護道之人是否能夠假借道教互聯網發展勢頭來弘揚我恩中國華夏最基本的傳統文化是值得思考的。伍林堂工作室,一個在爬行的中國道教自媒體發起人,又是擁有何種動力來詮釋道教互聯網的?又或者會有人問,伍林堂工作室到底是什么?伍林堂工作室能夠為道教做什么?似乎,這些問題的發問者,或許就是問題的解答者。

遇真觀簡介:

老子傳關令尹子﹙喜﹚開派,世言全真最大,文始最高,皆因文始派功法起點高,功法深奧難測。文始派以《道德經》《清靜經》《文始真經》為主經,要求悟性高,但明心見性極快,傳承完整。從煉神還虛開始,直接合于大道。

以“關尹子”尹喜為宗祖。關尹子名喜,曾為關令。老子西出時,因見紫氣東來,故而在迎接老子,老子《道德經》既是應其請而撰著者。后辭官職而跟隨老子,成立文始派,寫有《文始真經》,人稱“文始先生”。主張修一己真陽之炁,以接天地真陽之炁;盜天地虛無之機,以補我神炁之真機。教人無所有,無所為,無所執,虛之極而無之極,從而上不見天,下不見地,內不見我,外不見人,一無所見,則我通天地,天地通我,我與天地,似契似離,同于大通,“渾入我,同天地”。

關尹子曰:“以我之精,合天地萬物之精,譬如萬水可合為一水。以我之神,合天地萬物之神,譬如萬火可合為一火。以我之魄,譬如金之為物,可合異金而镕之為一金。以我之魂,合天地萬物之魂,合天地萬物之魄譬如木之為物,可接異木而生之為一木。則天地萬物,皆吾精吾 神吾魄吾魂。何者死?何者生?”此為“合大造化于一身”之丹法,皆是煉神還虛之妙要。其下手在于澄心遣欲從而守一進而虛無。《仙學真詮》云:“蓋三關自有為入無為者,漸法也。修上一關兼下二關者,頓法也。今只須逕做煉神還虛工夫,直到虛極靜篤處,精自化氣,氣自化神,把柄在手,命由我造。煉神還虛一關,最簡易,最直捷。”

“煉神還虛”,很抽象,過程又很長,只有“泯思慮情識知意而一歸于虛無”和“渾人我,同天地”等原則性的指導,非師傅傳授,常人不易了解。當代道學大家蕭天石說:“道門丹道派中,以重陽派最大,而以文始派最高。衡之曲高和寡之理,歷代修文始派者自當寥若晨星,而其不盛也亦宜。”

依據《道藏輯要·三豐全集》〈派考記·道派〉記載如下︰大道淵源,始于老子。一傳尹文始,五傳而至三豐先生。雖然,老子之所傳亦甚多矣,其間杰出者,尹文始、王少陽,支分派別,各有傳人。今特就文始言之,文始傳麻衣,麻衣傳希夷,希夷傳火龍,火龍傳三豐。或以為隱仙派者,文始隱關令,隱太白麻衣,隱石堂,隱黃山希夷,隱太華火龍,隱終南先生,隱武當,此隱派之說也。夫神仙無不能隱,而此派更為高隱。孔子曰:“老子,其猶龍乎?”言其深隱莫測也,故又稱“猶龍派”云。

由此可知,隱仙派道脈,由老子傳關令尹子﹙喜﹚開派,關令尹子傳麻衣道者﹙李和﹚,麻衣道者傳陳希夷﹙摶﹚,陳希夷傳火龍真人(賈得升),火龍真人傳張三豐。

張三豐,元末明初人。其名字、籍貫、履歷,各家記載不一,傳說甚多。據明傅維麟《明書》卷一百六十《異散傳》載,張三豐,名君實,字玄一,號玄玄,自號三豐子。遼東義州人。常衣一衲,行經街市,鄉村,旁若無人。論三教經書,吐辭滾滾。或三五日,兩三月,始一食。登山,其行如飛。元未居陜西寶雞金臺觀。一日辭世而逝,后復生,乃入蜀抵秦,游襄鄧,往來長安,歷隴岷甘肅。洪武初,入武當,登天柱峰。使弟子丘玄清住五龍宮,盧秋云住南巖宮,劉古泉、楊善登(或作澄)住紫霄宮,自結草廬于展旗峰北曰遇真觀,營草庵于土城曰會仙館,令弟子周真得守之。洪武二十三年(1390)拂袖長往,不知所之。明年,太祖遣道士訪求,不得。永樂間,成祖又多次派人詔請,亦不獲。英宗天順三年(1459),封其為“通微顯化真人”,憲宗成化二十二年(1486),加封“韜光尚志真仙”。張三豐雖傳有若干弟子,但生前并未組建道派。宗奉他的道派,由其信仰者組成。據清李西月《張三豐先生全集?道派》,該派稱名隱仙派,一稱隱派或獨猶龍派。并謂張三豐承火龍真人,火龍師麻衣垂先生李和,麻衣師陳摶,陳摶師文始真人尹喜。至陳摶時,又兼得少陽派劉海蟾之傳,合老子門下文始、少陽二派而為一。此說荒誕之處甚多,但張三豐曾受陳摶一系的思想影響,或許接近事實。此派形成時間雖不可考,但明清民國時期確有此派承傳。《諸真宗派總簿》記有多個宗祖張三豐的道派。有:自然派,三豐祖師自然派,三豐派,三豐祖師日新派,日新派,三豐祖師蓬萊派等八個。三豐崇拜最初興起于湖北武當山,隨著武當道的遠播,遂在其他地區分衍出更多的小支派,上述各派反映了這個事實。

近代傳人陳攖寧于上海傳袁介圭(虞陽子,1903年-1979年),袁介圭于臺灣傳洪碩峰(中定子,1948年- )

山西省遇真觀重修碑記

道教宮觀的產生與功用

道教的宮觀建筑是從古代中國傳統的宮殿、神廟、祭壇建筑發展而來的,是道教徒祭神禮拜的場所,也是他們隱居、修煉之處所。金元以降,全真道興起后,建立了道教叢林制度,宮觀又成了全真道士出家后集體誦經修養之地。道教歷來有三十六洞天,七十二福地之說,相傳這些洞天福地都是仙,人居住游憩之處,是通天之境,故后人多在這些地方潛修煉養,興建宮觀。尤其是歷代帝王對道教的尊奉,使得道教宮觀遍布我國各地,它們雖然規模不等,形制各異,但總體上卻不外以下三類:宮殿式的廟宇;一般的祠廟;樸素的茅廬或洞穴。三者在建筑規模上有很大區別,但其目的與功用卻是統一的。

道教宮觀建筑思想

道教官觀在其布局、體量、結構上除十分鮮明地繼承了我國傳統的建筑思想、建筑格局和建筑方法,同時也注入了道家與道教的審美思想和價值觀念,形成了自己獨特風格。太上老君曰:“人法地、地法天、天法道、道法自然”,“故道大、天大、地大、王亦大。域中有四大,而王居其一焉”(見《道德經》)。“道”為宇宙萬物之根本,而人則應當效法大而無垠的宇宙自然。在早期道教經典《太平經》中講得更加明確:“天與地法,上下相應:天有子,地亦有子;天有午,地亦有午;天有坎,地亦有坎;天有離,地亦有離,其相應若此矣。是故丑未者,寅之后宮也。申者屬卯,侯王之婿也。”經中將天地與人事相互對應的“天人對應”思想,是道教宮觀建筑和布局的重要依據。也是道教宮觀建筑的重要特點。《云笈七簽·二十八治》云:“謹按張天師二十四治圖云:太上以漢安二年正月七日申時下二十四治,上八治、中八治、下八治,應天二十四氣,合二十八宿”。“治”是五斗米道政教合一的管理機構,也是早期道教祭神之場所,它的建制便是按照天象方位之原則而設立的。后來的道教官觀便本著法天、法地、法道、法自然的思想,順乎“自然”之規律來建造。道教官觀根據八卦方位,乾南坤北,即天南地北,以子午線為中軸,坐北朝南的布局,使供奉道教尊神的殿堂都設在中軸線上。兩邊則根據日東月西,坎離對稱的原則,設置配殿供奉諸神。這種對稱的布局,體現了“尊者居中”的等級思想。對稱的建筑也表現了追求平穩、持重和靜穆的審美情趣。在大的叢林,道眾住房多在宮觀之東部。按照陰陽五行思想,東方作青龍,為木,屬陽,正符合道士修煉達到“純陽”,返還于“道”的目的。西跨院則為配殿,或是作為云游道眾和香客們的臨時客房。大多數宮觀的建筑格局為傳統的四合院、三合院。道教認為這種格局對應了木、火、金、水四正,加上中央土,五行俱全。大的宮觀由數進四合院、三合院縱向鋪開,層層院落依次遞進,形成鱗次櫛比的發展勢態。道教認為這樣可以聚四方之氣,迎四方之神,也便于區分神的等級。一些大宮觀山門前建有影壁和欞星門,道教認為影壁可以藏風聚氣,還有避邪的功能;欞星門是道士們觀星望氣,迎候神仙之處。又有說法,欞星門為宋人祭祀靈星之壇。因道教官觀多建于山中,故其大門稱為“山門”。山門多為三個門洞,這樣既符合對稱的格局,又寓示進山門,過了三界(無極界、太極界、現世界),才稱得為真正出家道士。另外宮觀建筑在用色和裝飾圖案也有自己的講究。

道教宮觀建筑規格

道教官觀的建筑規格與其所供奉神仙的神階及封建帝王對道教的是否崇奉有著密切的關系。道教是多神教,有著龐大的神團體系,神仙中的長幼尊卑區別也是十分嚴格的。早在南朝梁時,著名道教學者陶弘景撰寫的《真靈位業圖》,就是專門記述道教神仙排列次序的。根據《真靈位業圖》所記,神仙世界分為七個等級,每階設有一中位主神,左右,配有若干諸神,道教認為這些等級不同的神仙居處,也與人間帝王將相居住在不同等級的宮殿、王府、官邸是一樣的,故道教官觀的建筑也有等級差別。在世俗世界中,中國古代建筑可分為殿式建筑、大式建筑和小式建筑三個等級。殿式建筑即宮殿式樣,是帝王后妃起居之處;大式建筑低于殿式建筑,不許用琉璃瓦,不許描龍畫鳳,其斗拱、屋頂、基座的使用也有一定的限制;小式建筑即普通民房建筑。奉祀道教的天神、帝君,或受到帝王敕封的廟宇多為殿式或大式建筑,一般供奉地方神或專用于修行的小廟,除少數廟宇為大式建筑外,多為小式建筑。例如供奉三清、四御、玉皇、五岳、真武等神仙的廟宇和殿堂多是殿式或大式建筑。奉祀東岳泰山神的岱廟,“秦時作疇”,“漢時起宮”,唐時增建,至北宋宣和年間,岱廟的規模已是“殿、寢、堂、閣、門、亭、庫、館、樓、觀、廊、廡合八百一十有三楹”,主殿黃瓦朱甍,回廊環繞,古柏參天,碑碣林立。其它四岳、主廟,包都是紅墻黃瓦,殿、寢、堂、閣、門、亭無所不有,與帝王宮殿無異。

另外,道教官觀的規模、規格還與歷朝帝王對道教的態度有很大關系。

道教宮觀建筑形式

道教宮觀多為我國傳統的群體建筑形式,即由個別的、單一的建筑相互連接組合成的建筑群。這種建筑形式從其個體來看,是低矮的、平凡的,但就其整體建筑群來講,卻是結構方正,對稱嚴謹。這種建筑形象,充分表現了嚴肅而井井有條的傳統理性精神和道教徒追求平穩、自持、安靜的審美心理。這種以單個建筑組成的院落為單元,通過明確的軸線關系串聯成千變萬化的建筑:群體’使它在嚴格的對稱布局中又有靈活多樣的變化,而且這些變化又不影響整體建筑的風格。這種有機組合成的群體建筑,一步一步地向縱深方向展開,依次遞進,突出了建筑空間的藝術效果,使其更加宏偉壯觀。北京白云觀建筑群是現存道教宮觀中最能體現這一特點的廟宇。

道教宮觀建筑結構

多數道教宮觀的建筑為傳統的木結構建筑,即以木架為骨干,墻壁用磚砌,用瓦蓋屋頂,而墻壁隔扇僅作為內外間隔之用,不負屋頂重量。這種木架結構是在柱頂架梁,再于梁上重疊數層瓜柱和梁,最亡一層梁上立脊瓜柱,搭成一個木構架。在兩組構架之間,用枋橫向連接柱的上端,在各層梁頭和脊瓜柱上再裝檁,這些檁除排列承托屋面重量的椽子外,還具有聯系構架的作用。殿式建筑在柱上和內外檐的枋上安裝斗拱,用以承托梁頭、枵頭和支撐出檐的重量,出檐越遠,斗拱的層數也越多。斗拱除負重外尚有裝飾作用,同時斗拱層數的多少也是衡量建筑等級的標準之一。大多數殿式殿堂用斗拱建歇山重檐屋頂。屋檐伸出深遠,且向上舉折,加上鴟吻、脊飾,形成優美而多變的曲線,使本來沉重的大屋頂變得透逸典雅。尤其是在直立厚重的墻壁和殿宇下寬闊的月臺,或是崇臺的襯托下,使整個建筑顯得十分莊重和穩定;形成了一種曲與直、靜與動、剛與柔的和諧美。

道教建筑的規制

傳統的道教大型宮觀的建筑規制為,中路宮觀前建影壁,然后是山門、幡桿、鐘鼓樓、靈宮殿(有的背后為戲臺)、玉皇殿、四御殿、三清殿,還有各自的祖師殿,(并有獻殿在其前)等。兩側有配殿、執事房、客堂、齋堂和道士住房等。大的廟宇有東西跨院。帝王敕封的大宮觀前建欞星門、華表、石獅等。華表,上古稱為“謗木”,后又稱“華表木”,相傳是堯舜時為納諫而設。后世華表成為宮殿、陵墓的標志,偶爾也見于橋頭。一般小廟是不得建華表的。帝王宮殿、陵墓的華表柱上雕有云龍,而道教官觀前的華表多為八角柱體,浮雕多為祥云或八卦圖案。多數宮觀山門前有一對石獅。獅為百獸之王,放在門前以示神威。東邊為雄獅,左蹄下踏一繡球,俗稱獅子滾繡球,象征混元一體和無限神權;西邊為雌獅,右蹄下踏一小獅,俗稱“太師少師”,象征道門昌盛。現存多數宮觀、道院的建筑體制是不完整、不嚴格的。也有不少宮觀依山勢而建,也不可能完全符合規制。

道教建筑與園林

大多數道教官觀建于山林間,一些建于城市的大宮觀,除建有神殿和生活用房外,也有園林建筑。道教官觀的園林建筑因地域和所處環境不同而不相同,總體上可分為兩大類:一、以人造景觀為主,例如北京白云觀的小蓬萊,在人造的山林中建有亭、臺、樓閣及回廊。成都的青羊宮、二仙庵等均屬這一類。二、以自然景觀為主體,輔以人工造景,例如陜西樓觀臺,建于小山頂上,四周古木竹林,南望終南起伏綿延,臺下建生活用房和大的殿宇及附屬景點,太上老君殿等主要殿宇建在臺上。四川青城山天師洞,周圍空谷環抱,古樹垂蘿,清靜幽深,山門、三清殿、黃帝殿建在中軸線上,莊嚴肅穆。天師洞建在崖壁洞穴中,十多個大小不等的天井和曲折的回廊隨地形而高低錯落,以亭、橋、牌坊點綴于自然山林之間。陜西龍門洞、千山無量觀、嶗山太清官’等等道觀均屬此類。道教宮觀的園林建筑為道教徒提供了接近自然、返樸歸真和靜心修煉的環境,也成為信徒、游人參觀游覽的勝地。

道教宮觀建筑是中國傳統建筑的發展,但又有別于傳統世俗建筑,也不同于佛教建筑。道教的信仰特點決定了道教建筑的多樣性、神圣性與世俗性的統一;田園式建筑與宮殿式建筑并存,反映了道教“仙道貴生”,出世與人世并重的宗教思想。

現狀:江蘇省南通市遇真觀在文革時期被格式化,相關部門單位否認了遇真觀的存在性。為了恢復南通市遇真觀的原有面貌,我們伍林堂工作室開啟募捐興建活動。

募捐內容:

影壁:道教宮觀進山門前第一關,位于山門正前(財務預計:6000元);

幢桿:道教角旗、教旗、玄帆之處山門前方(財務預計:2000元);

山門:道教山門設有靈官殿、左青龍右白虎神君(左鐘、右鼓),靈官殿正后方為參天臺,(財務預計:8萬元);

圍墻:天圓地方、按閣九章;內外神戶、為護道張。道教宮觀的圍墻高9.9尺,為九九歸一之意(財務預算:5.5萬元);

內地:內地也就是道觀內部大小,預計宮觀內部大小為248平方米(財務預計:20萬元);

(主殿)玉皇殿:玉皇大帝全稱昊天金闕無上至尊自然妙有彌羅至真玉皇上帝,又稱“玉皇上帝”“玉皇大天尊”、“昊天通明殿玉皇大帝”、“玄穹高上帝”,正殿供奉玉皇天尊。(主體結構財務預計:6萬元);

(主殿)真武殿:真武殿占地面積六百多平方米,左側建玄光亭一座,右側為真一井一口,為地方信眾及香客小憩、求吟之處;步入川門,正殿內正龕供奉真武大帝泥塑神像,威武莊嚴,龕前岳、趙二元帥侍立兩側護駕,左龕奉南斗星君,右龕供北斗星君;(主體機構財務預計8萬元);

(主殿)三清殿:三清,總稱為“虛無自然大羅三清三境三寶天尊”,指道教所尊的玉清、上清、太清三清勝境,主供奉三清天尊,兩側墻面十二功曹壁畫。(主體結構財務預計:6萬元);

(主殿)伍林殿:伍林堂陰陽兩事道場處,分少門殿、仲門殿、納西殿,少門殿設正一四大天師、納西殿設全真七子、仲門殿設李家道李八百真人(財務預計:8萬元);

齋堂、云水堂(坤道)、十方堂(乾道):齋堂為底樓,齋堂東側伍林堂工作室辦事處、齋堂西側伍林堂道教協會辦事處,二樓東側十方堂、二樓西側云水堂。(財務預計:10萬元);

(東偏殿首)執事房(財務預計:5萬元);

(西偏殿首)知客房(財務預計:5萬元);

(東偏殿乙)財神殿(財務預計:5萬元);

(西偏殿乙)文昌殿(財務預計:5萬元);

(東偏殿丙)元君殿(財務預計:5萬元);

(西偏殿丙)藥王殿(財務預計:5萬元);

(東偏殿丁)養生堂(財務預計:5萬元);

(西偏殿丁)書法堂(財務預計:5萬元);

基礎建筑費用預計約為:120000元人民幣。

立像:塑造神像,每米費用大約在一千八百元左右,希望全社會能幫助贊助以便早日讓道祖的神光普照這片土地。歡迎獨自發心或數人共同發心捐資。歡迎各界人士,善男信女,企業家,團體等單位積極參與,踴躍助建捐資。幫我塑造神像,同播福田,廣積功德,造福子孫后代。

神像:靈官大帝、青龍、白虎神君、玉皇赦罪大天尊、三清道祖、真武大帝、慈航道人、王母娘娘、文武財神、藥王(扁鵲、華佗)等。

功德:對所有捐資者芳名將記載于我觀功德簿。一佰元以上者芳名鐫刻于功德碑千古留名(立于道觀內)。

政通人和,國泰民安,圣緣難值,誠望十方善信速與我觀聯系,隨喜功德,同沐神光。

聯系人: 李至臣道長

聯系電話:051386212895

手機號碼:15062733214(移動)、17778737273(電信)

聯系QQ: 1223716790

捐助帳號:中國農業銀行 6228480429010314277 李棟梁(捐助前,盡量確認姓名、賬號及捐助內容,保持捐助人姓名籍貫的真實性,捐助100元以上將留刻碑文)

等建造完畢,神像塑好。遇真觀會制作專題網站。讓不能親自來參觀的道友善信,通過網絡便捷的方式了解的情況。

如果捐助的善款超過了道觀建設的費用,伍林堂工作室將贈送相關等值服務。

轉載請注明來自夕逆IT,本文標題:《東岳大帝神像簡介五岳之首執掌幽冥地府黃飛虎神像道教泰山爺神像》

京公網安備11000000000001號

京公網安備11000000000001號 京ICP備11000001號

京ICP備11000001號

還沒有評論,來說兩句吧...