淺析航母艦載機及飛行員的訓練

如何進行艦載機艦載試飛,以及怎樣進行飛行人員的培訓和選拔,是每一個發展航母的國家都必須面臨的問題,對于中國來說,同樣無法回避。自官方報道中國的第一艘航空母艦遼寧號交付海軍以來,關于中國航母艦載機的相關討論便一直是各媒體和軍迷的熱點話題,尤其是中國的航母是否已經進行了艦載機的著艦飛行試驗更是話題之中的焦點,因為現有資料的有限,筆者無意于分析艦載機飛行試驗的實際進展,僅從艦載機飛行試驗的過程來看一下,如果我們需要完成艦載機的完整著艦試驗,需要經過哪些的步驟。

【陸上起飛試驗】

作為目前使用航母最多,應用最廣泛的美國而言,其F/A-18“大黃蜂”艦載戰斗機在上艦試飛前,進行了長達6個月的陸基艦載適用性試驗,因為美國的核動力航母采用的是彈射起飛方式,所以F/A-18在這6個月中同樣做了陸上彈射起飛試驗。對于中國航母而言,因為眾所周知的原因,相關飛行訓練體系要參考的重點肯定不是美國,而是俄羅斯(蘇聯)。蘇聯在決定開始其雄心勃勃的航母計劃的時候,就認識到航母陸上訓練系統的重要性。早在40年前就建造了航母飛行員訓練中心——“尼特卡”,“尼特卡”是前蘇聯建造的唯一一套用于開發艦載機航母起降技術的陸地航母甲板仿真教學訓練裝置,其位于克里米亞半島薩基市附近的新費德羅夫卡機場。該訓練中心擁有多種海軍航空訓練設施,如起飛臺、降落阻攔裝置、蹦床、彈射器裝置、滑降航跡定位器、無線電指位標以及光學助降系統等。

“尼特卡”是前蘇聯建造的唯一一套用于開發艦載機航母起降技術的陸地航母甲板仿真教學訓練裝置

2012年8月,俄烏國防部長在基輔簽訂了克里米亞“尼特卡”地面航空試驗練習綜合設施使用協議修改議定書,俄羅斯國防部除了俄方的訓練外,還將把該設施用于訓練印度“維克拉馬季迪亞”號航母的艦載機飛行員。而在前幾年,不停有國外媒體報道烏克蘭正在幫中國培訓艦載機飛行員,中國工程師、飛行員、海軍技術專家曾經頻繁的訪問過“尼特卡”訓練基地。

1991年蘇聯開始使用尼特卡系統訓練首批艦載機作戰飛行員,蘇聯海軍規定所有的艦載機飛行員在正式上艦之前,至少要在地面模擬器和地面滑跳甲板上進行超過400次的起降訓練。我們再反觀美國的陸地艦載機試驗,美國早期的F7U-3艦載機上艦前進行了94次陸地模擬艦上起飛,66次8種不同型號阻攔索的著艦試驗,94次陸地降落試驗,包括對阻攔網的試驗,而現役的F/A-18“大黃蜂”艦載戰斗機僅陸地彈射試驗就進行了60次。從美蘇兩國的試驗來看,對于沒有任何航母使用經驗的中國來說,建立完善的艦載機陸上模擬訓練系統是必不可少的一環,而借鑒俄羅斯經驗打造自己的航母訓練基地,以進行艦載機飛行員的初步培訓則是相對合理、快捷的方法。

華中某城市的擁有滑躍式甲板的“水泥航母”

在航母入列之前的幾年中,關于中國艦載機陸地飛行訓練的相關資料一直有陸續的出現,其中大家熟悉的就有:位于西部的中國飛行試驗研究院的陸上模擬滑躍甲板,位于華中某城市的擁有滑躍式甲板的“水泥航母”,以及渤海灣北部某城的航母艦載機陸上訓練中心。鮮為人知的是,其中早在1987年4月,中國海軍航空兵就使用改裝為艦載試驗機的J8-II型戰斗機,在搭建在海灘上的模擬航空母艦上進行了起飛著艦試驗,并且使用了驗證性質的彈射器!而同樣在1987年,廣州海軍兵種指揮學院就開設了飛行艦長班。

【陸上攔阻著艦試驗】

在進行了陸地模擬航母甲板起飛之后,真正的挑戰還是后面,這就是:著艦。

60年代以前,艦載機著艦的事故率是很高的,以后隨著著艦下滑引導技術及其它輔助著艦技術的發展,事故率才有所下降,但相比陸基飛機著陸事故率仍然較高。而且即使正確著艦,還需要在飛行甲板上通過攔阻索在50~70m內有效制動,整個著艦過程才算成功。 在真實攔阻著艦試驗前,需要開展一系列接地滑跑著陸以及加速滑跑接合試驗。這些試驗能使飛行員熟悉下滑道和攔阻索,并對儀器和數據系統增強信心。陸上阻攔著艦試驗對飛行員來說,是一個不小的挑戰:選擇小的下滑道角著艦將增加自由飛嚙合的機會(自由飛嚙合鉤索是不希望發生的,對飛行安全有影響),而大的下滑道角將造成較大的起落架載荷。高速著艦將增加飛機攔阻鉤載荷,低速將降低飛行員對嚙合狀況的控制。

美國艦載機的陸地阻攔著艦試驗

在這個過程之中,需要不停的重復攔阻著艦試驗脫鉤,飛機著艦復飛試驗。就拿美國的F/A-18來說,在進行海上試驗前,需要完成了140多次攔阻試驗。去年有國外媒體報道說,中國要想獨立研制出攔阻裝置,可能還需相當長的時間。而從本文的敘述來看,中國決定發展自己的航母平臺,在航母服役之前,肯定會把這些基礎的試驗工作準備好,而沒有阻攔索就進行相關試驗是不可想象的,所以說國外媒體說中國解決不了此問題純粹是無稽之談。而隨后中國國防部的記者問答也對此予以了反駁,中國航母平臺主要系統裝備,包括阻攔索在內,都是自主研發和改裝的。

【艦載適用性試驗】

對于艦載機和航母來說,完成全部的工作可不是僅僅是起飛和著艦這兩個動作,除了在航空母艦上起降和陸地起降差別很大意外,由于艦載機執行的任務非常多樣化,艦載機飛行試驗遠比陸基復雜的多。在開展了航母上的海上試驗之前,還需要對飛行員進行模擬器的試驗,在美國的F/A-18正式上艦試飛前,由兩名美國海軍駕駛員在模擬器上進行了長達25小時(每人)的飛行訓練,模擬試飛的飛行科目包括飛行品質、發動機操縱、飛往指定機場著陸、地面控制進場、飛行中加油、模擬單發進場、彈射起飛和攔阻著艦。

艦載機著艦危險性很高,圖為美國F-7U艦載機著艦測試發生事故

至此,在完成了以上的全部試驗之后,艦載機才會進行大家最為關注的艦上試驗。艦上試驗一般包括“通場試驗”、“模擬著艦試驗”和“實際著艦試驗”三個階段“通場試驗”即艦載戰斗機以低空甚至超低空(一般在甲板上空7至30米高度),由航母的后部飛向并從空中通過甲板。在這個過程中,飛行員會練習在茫茫大海上找到航母、接近航母、及時調整降落姿勢等。而航母也相應的訓練不斷改變航速和航向、迎風及順風以及拋錨試驗,艦載的工程師則對導航和助降設備進行調試和校準,并大量拍攝以研究改進著艦技術。

“模擬著艦試驗”是指艦載戰斗機超低空(可低至1-3米)飛過航母的飛行甲板,甚至作“蜻蜓點水”式試驗,即飛機起落架的主輪剛觸及航母甲板便隨即拉起高度離開甲板。

“實際著艦試驗”則是艦載機必須完整的完成在航母甲板的起降,F/A-18試驗飛機在美國航母“美國號”上進行了艦載試飛,在已經擁有非常成熟的航母使用經驗的美國海軍來說,也進行32次彈射起飛和32次攔阻著艦。試驗過程中,與第3根攔阻索嚙合的概率達到75%,沒有發生著艦復飛情況,飛機顯示了優越的攔阻索脫離性能,也顯示了試飛員技術扎實。從這個數字來看,2011年8月10日才開始第一次海試的中國“遼寧號”航空母艦,除去航母本身的訓練外,進行艦載機試飛的次數應該非常有限。

在9月25日的“遼寧號”航母入列儀式的報道中,我們可以清楚的看到航母甲板跑道上的輪胎痕跡,這表明海試過程中似乎進行過起飛和降落測試,然而從剎車痕跡位于攔阻裝置之前的很遠地方來看,進行的應該是上文的“模擬著艦試驗”。

除了艦上起降試驗之外,還有一些非常重要的項目需要艦載機和航母進行組合訓練才能完成,比如:受控航母進場,模擬單發狀態的進場,艦載導航系統的校準,艦載機外掛油箱滑跑起飛等。

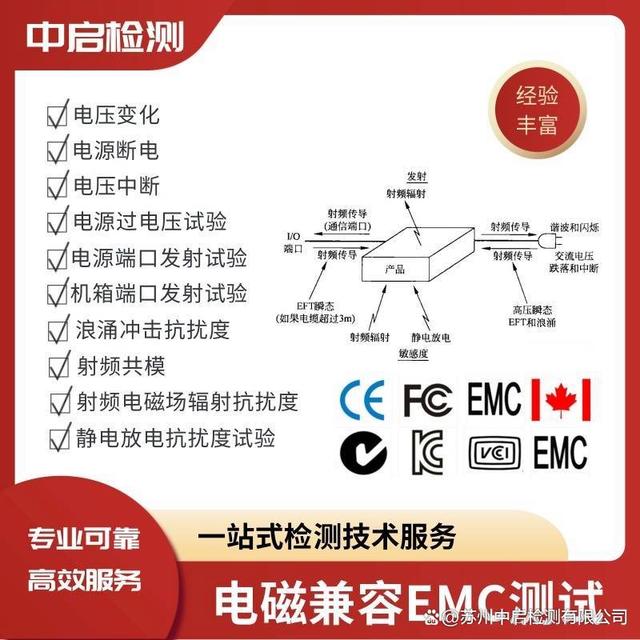

【電磁兼容性試驗以及及甲板操作/使用試驗】

對于航母和艦載機這樣一對復雜的組合(甚至還要考慮航母編隊的其他艦艇),在現代科技條件下,航母和航母編隊的擁有的電子設備日益增多,一般航母可能擁有多部雷達、通信系統、電子戰系統和數量眾多的計算機。沒有哪艘海軍艦船能不受電磁環境影響而完全自由地完成任務。所以必須測試艦載機與航母電磁兼容問題,以檢查航母電子系統的工作時候對于艦載機的電子系統如機載計算機、雷達、通信系統是否構成影響。

艦船電磁兼容性(簡稱EMC)試驗的目的是減少和消除航母平臺上各種裝備、設備和系統間的電磁干擾和外界的電磁干擾,減少其危害,保障人員和武器等的安全,提高艦上各種裝備、設備和系統的抗干擾能力,實現裝備、設備和系統的電磁兼容,最大限度地發揮艦上設備和系統的效能,以使艦艇能發揮其最大戰斗力的技術。EMC問題越是在早期暴露,可采取的解決途徑就越多,靈活性越大,耗用的人力、物力就越少,效費比越佳。在60 年代末期,在美國“福萊斯特”級航母的甲板上,由于電磁干擾觸發飛機火箭爆炸造成了32 架飛機、134 名人員和1.72億美元的損失。

為了盡早的發現問題,美國海軍在馬里蘭州的海軍試驗中心,就設有EMC實驗室,試驗過程中駕駛員位于座艙中,這種試驗方法對于客觀評價電磁兼容性是很重要的。試驗期間,所有飛機系統都處于工作狀態,EMC試驗一般需要經過2個階段:第1階段試驗主要是查找問題,第2階段試驗則要確定問題已經解決或是建立相應的操作限制。

英國伊麗莎白號航母計劃采用雙艦島,減少電磁干擾是該設計的重要目標之一

航母飛行甲板的電磁兼容問題解決之后,還需進行飛機在航母環境下的性能評估試驗,一般來說,其主要內容內容包括翼尖折疊、定位吊車兼容性、濕剎車試驗、向后牽引、順風時發動機啟動、低壓和高壓發動機啟動、艦載慣性導航校準、吊起試驗、鎖鏈系留試驗。通俗的來說就是要試驗艦載機在飛行甲板和機庫甲板的位置切換,進行飛機停放位置的試驗。在中國航母最近曝光的一些圖片中,我們可以看到甲板上出現過兩架艦載機的模型以及一些導彈的模型,可以推測這些模型便是用于演練甲板調度。

【任重道遠的中國艦載機訓練】

對于大家已經熟悉的殲-15艦載戰斗機來說,更具參考價值的無疑是前蘇聯/俄羅斯的蘇-33艦載戰斗機,蘇-33艦載機試飛期間,面臨的情況和如今中國的情況很類似:沒有成熟的標準和規范可以使用,只能一步步的進行探索。俄羅斯的飛行員在經過了500多次的下滑道復飛訓練之后才基本掌握了蘇-33著艦的技術,1989年11月2日,普加喬夫在與母艦合練5天后,首次成功實現了著艦攔阻,隨后在艦上進行了為期一個月的適配性飛行試驗。完成艦機適配性試飛以后的幾年里,先后完成了夜航艦載起降試飛和伙伴加油試飛,試飛工作一直持續到1999年,前后歷時足足10年。

中國要完成自己的艦載機飛行試驗,需要解決的主要問題主要有:成熟的艦載機試飛員,試飛項目的確定,可靠性較高的飛機(含艦載教練機),不同單位/部門的密切配合。這一切都是在從無到有的過程之中完成的,對于剛剛實現航母“零”的突破的中國海軍來說,這個過程可能需要更加漫長的時間。

【艦載機飛行員的訓練】

有了可用的艦載機之后,還有一個重要的問題就是艦載機飛行員的訓練。

由于艦載機飛行員特殊的工作環境,各國對艦載機飛行員的選拔十分重視,并制定了相應的標準。除了大家比較熟悉的身高、視力等條件外,美國艦載飛行員選拔條件還要求:年齡為18~32歲,必須是美國公民,而且是從美國國內的學院或大學內獲得學士學位,或是從馬里蘭州的美國海軍軍官學校畢業,職務必須是軍階為海軍少尉以上的軍官。俄羅斯海軍艦載機飛行員一般都是從少年軍校學生中選拔,然后對其進行艱苦的訓練,在年滿30歲后才能真正駕駛艦載機在航母上進行實際起降作業。由于沒有地面參照物,艦載機飛行員通常會覺得自己的直覺比儀表和輔助降落設備更可靠,因此,擁有良好的心理素質,是各國航母飛行員共同的培養目標。

美國海軍航母擁有量世界第一,其艦載機飛行員的培訓也比較正規。美國海軍航空兵飛行員主要在佛羅里達州的海軍航空學院和海軍航空兵軍官候補生學校學習飛行,其陸上訓練分為5個層次:一是預訓,二是初級飛行訓練,三是利用螺旋槳飛機進行基礎和高級飛行訓練,四是利用噴氣機進行基礎和高級飛行訓練,五是模擬在航母上起落、夜航、空戰、攻擊等課目。只有通過了全部考驗的人,才能上艦進入下一階段的海上飛行訓練。

目前,按照美國海軍培養艦載機飛行員的程序,通過陸上模擬起降考核的飛行員,首先要用T-45教練機在航母上進行初步訓練,再使用雙座戰斗教練機練習實際起降。通常,普通戰斗機飛行員要通過500~600小時的飛行訓練才能執行戰斗任務,而艦載機飛行員不僅要完成這些基本內容,還需要克服航母起降的種種困難,訓練時間遠長于此。

除了前文提及的美俄訓練基地外,法國的朗迪維肖模擬航母起降訓練基地占地約950英畝,跑道長2700米,擁有10架“陣風”M型戰斗機、50架“超軍旗”攻擊機和10架“隼”式飛機。在這里受訓的飛行員有21%的時間用于白天陸上模擬著艦練習,6%的時間用于夜間陸上模擬著艦練習,另外73%的時間用在其他訓練課目中。

按照一般國際慣例,1.5個飛行員對應一架飛機,整個航母戰斗群需要幾十名飛行員,從某種意義上說,在第二次世界大戰太平洋戰場上,美國海軍不僅在飛機數量上壓倒日本,更在取之不盡用之不竭的高質量飛行員上壓倒日本,中國海軍對這樣的歷史經驗自然不會忽視。根據國外媒體曾經報道,中國海軍航空兵在5年前甚至更早就開始了訓練航母艦載機飛行員。首批航母艦載機飛行員已經在海軍大連艦艇學院完成了為期4年的培訓,主要課程是利用陸上模擬航母甲板訓練如何從航母起飛作戰。而在運動的艦艇上降落則是中國海軍飛行員要面對的另一大問題,除了僅有一艘航母可供實際訓練之外,艦載教練機的缺乏也是一個無法回避的事實。傳聞已久的教練-9即使能夠作為中國第一代艦載教練機,其至多是解決了一下有無的問題,目前最好的辦法就是發展殲-15的同型教練機(雙座型殲-15),這樣同型戰斗教練機既可以用來訓練,也可以作為全功能作戰飛機使用,不擠占有限的航母上的有效戰斗力。

當然,中國海軍艦載機飛行員的訓練也有優勢所在:可以從足夠的岸基飛行員中挑選有經驗的、有潛力的艦載飛行員學員,他們不需要從基本飛行技術和一般戰術訓練開始,對他們加以強化的陸地模擬訓練后,可以直接上艦,通過同型雙座戰斗教練機掌握艦上起飛、著陸技巧。

【結語】

除了艦載機的試飛訓練及艦載飛行員的培養以外,對于中國未來的航母編隊而言,航母及其編隊的建制編成、作戰方式、訓練方式、補給方式等這些都需要在實踐中進行探索。美國《連線》雜志曾經坦言,即使擁有了航母,訓練能夠指揮航母戰斗群作戰的人員,將需要一代人甚至更長的時間。即便是美國海軍這樣十分成熟的航母使用者,一艘新航母形成戰斗力也需要2到3年時間,對于從來不曾擁有航母的中國海軍而言是一個巨大的挑戰,過程也會更長,我國第一艘航母從入列到真正形成戰斗力,還有很長的路要走。

文強老師專做軍事、財經原創,用最通俗易懂的語言解讀各種武器裝備、軍情解碼、現貨投資、大宗商品等你來探索,微信號:wq15588

轉載請注明來自夕逆IT,本文標題:《什么是電磁兼容性測試,什么是EMC測試?EMC測試知識詳情介紹》

京公網安備11000000000001號

京公網安備11000000000001號 京ICP備11000001號

京ICP備11000001號

還沒有評論,來說兩句吧...