財富熱線/微信ID:13636666043(陳總) 訂閱號:chen13636666043

佛造像作為立體雕刻藝術的一個品類,流傳時間長久,從最初的石刻大佛發展到泥塑佛像、木雕佛像、銅鎏金佛像等,可謂種類繁多。作為一個較特殊的收藏品類,佛像以其濃郁的宗教色彩和深厚的文化內涵受到佛教信徒以及社會各界人士的普遍青睞。

由北京翰海拍賣有限公司佛像法器部主辦,廣州佛聚軒承辦的《伏藏—佛教藝術專題講座》6月7日在廣州古玩城舉行。北京瀚海拍賣有限公司佛像法器部相關負責人柏漫林系統地介紹了佛教造像藝術發展以及歷史演變過程。資深收藏家中山五覺齋主人鄭華星、廣州佛聚軒80后木佛造像收藏達人詹皇添等嘉賓參與了講座。

佛教造像呈現明顯地域風貌

佛教造像是集宗教、歷史、美學及工藝價值于一身的藝術品,體現了深厚的宗教價值、歷史價值和藝術價值。兩千多年來,佛教藝術伴隨著佛教的發展,在亞洲,因不同時期,地域和文化的審美差異,佛教造型藝術以不同的題材、工藝和審美意趣,在佛教教義的不斷演化中,體現出風貌各異的美學標準,地域特征和時代氣質。

北京瀚海拍賣有限公司佛像法器部相關負責人柏漫林介紹,佛教產生于北印度。逐步通過南傳佛教,從北向南發展,最后到緬甸、泰國、柬埔寨東南亞一片;漢傳佛教則通過絲綢之路傳到中原,影響到日本、韓國;藏傳佛教傳到尼泊爾,帕拉(孟加拉),最后又影響到西藏,元代以后由西藏傳到中原,傳到蒙古地區。

“早期佛教有不立偶像的要求,但隨著大乘教義的廣泛傳播,僅憑心靈領悟似乎不再符合大量吸納信徒的要求,佛陀,菩薩的形象也應運而生。伴隨著佛教在貴霜王朝、笈多王朝和波羅王朝統治時期的傳播與發展,印度佛教造像藝術也經歷了不同的發展歷程,并在各時期形成了諸如犍陀羅風格、秣菟羅風格,笈多風格和薩爾那特風格等特色鮮明的造像風格。”柏漫林告訴記者,隨著佛教的不斷傳播,不同風格的佛教造像藝術傳入周邊地區后,融入了當地的雕刻手法和審美情趣,呈現出明顯的地域風貌。

據了解,犍陀羅藝術的主要貢獻在于佛像的創造。而稍后的另一種佛像樣式集中出現于秣菟羅(今新德里東南)地區,稱為:秣莬羅造像,這種佛像較犍陀羅佛像保留了更多印度本土風格。笈多時期則有馬土臘造像和薩爾那特造像。

藏傳造像宮廷造像備受追捧

據了解,目前,市場上較受追捧的是藏傳佛教造像。“藏傳佛教指的是七世紀在西藏地區形成的以藏語為載體的佛教,在印度高僧寂護和蓮花生入藏之后得到迅速發展,形成顯密二宗。藏傳佛教極重視以美術弘法,為后世遺留下大量的佛教美術品,創造了中國工藝美術史上無數輝煌的篇章。”廣州華藝國際拍賣有限公司副總裁王力介紹,除西藏地區外,北京也是藏傳佛像的制作中心。

“京工造像多帶有漢藏結合的元素。早在元代,宮廷就邀請尼泊爾工匠來漢地制作佛像,洪武時期有短暫的中斷,永宣大力盛行,直至清代。乾隆執政時期為清朝盛世,乾隆帝利用佛教懷柔蒙藏等邊疆民族的政治和宗教上層人物,加之本人也崇信藏傳佛教,因此廣建佛寺,精工制作大量佛像。”王力告訴記者,乾隆宮廷造像延續了永宣宮廷造像藝術的精髓,并在此基礎上,創造性地發展出更加華美而具宏闊氣度的造像風格。

“據明代的歷史資料記載,佛像已成為與青藏宗教上層互相饋贈的禮品,成為雙方通納的固定項目,是祈福、吉祥的象征物。每年大批的青藏僧界人士以各種名義到明朝廷朝奉,禮品中必有佛像。在這種交流下,漢式的佛像與藏區的佛像在樣式上也有趨于一致的傾向。”柏漫林指出,漢地明永樂、宣德時期所造的藏傳金銅佛造像,比例勻稱、形體分明、清秀宜人,因而備受市場追捧。2013年10月,著名收藏家鄭華星在香港蘇富比拍賣會上,用2.36億港元請回的明永樂鎏金銅釋迦牟尼佛坐像,正是這一時期的金銅雕塑藝術巔峰之作及集大成者。

佛教文化藝術品“潛龍在淵”

談到佛教造像的市場發展,柏漫林列舉了一系列的數據:“2006年,國際佛教藝術拍賣主要市場成交額6.18億人民幣,2013年成交額為9.5億人民幣。國內佛教藝術品拍賣成交額2006年為1.23億人民幣,2013年為4.42億人民幣。2006年~2013年,全球佛教藝術市場增長56%,中國佛教藝術市場增長259%。2006年~2013年,中國佛教藝術市場份額占全球比例由20%增長至47%。此組數據統計來源于佳士德倫敦、香港、紐約,蘇富比倫敦、香港、紐約,以及國內的嘉德、保利、匡時、翰海。”

家中古董,手中珍玩,想知道年代嗎?想了解現在的市場行情價格嗎?想急于出手,而苦于找不到合適的買家嗎?

財富熱線/微信ID:13636666043(陳總) 訂閱號:chen13636666043

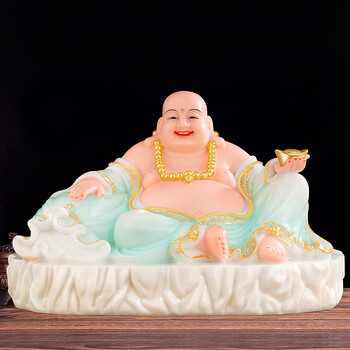

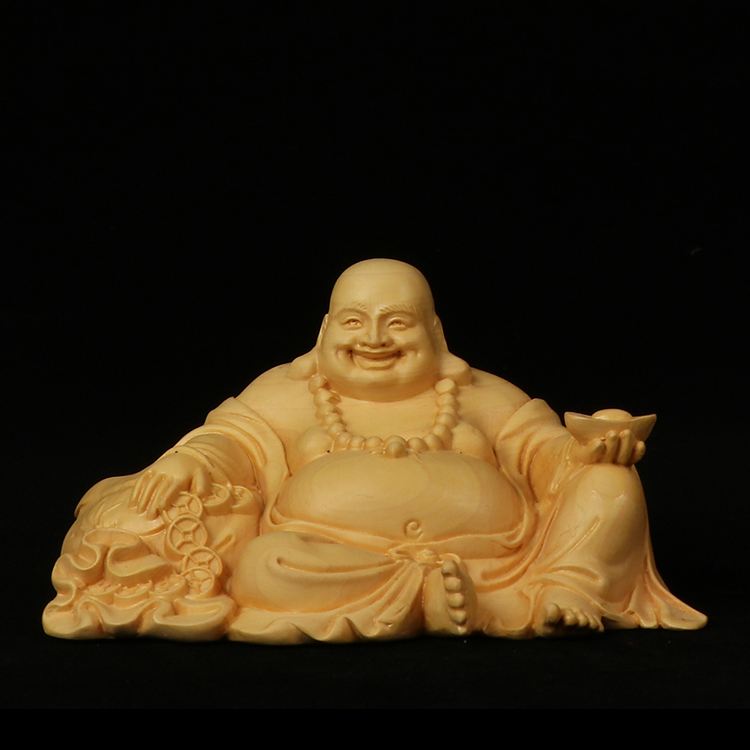

轉載請注明來自夕逆IT,本文標題:《2米大肚彌勒如來佛祖佛像南無本師釋迦摩尼佛像》

京公網安備11000000000001號

京公網安備11000000000001號 京ICP備11000001號

京ICP備11000001號

還沒有評論,來說兩句吧...