下午的大新聞:英國公投結果出爐,脫離歐盟塵埃落定。對于這一結果,不少歐盟成員國政要表示“難過”、“悲傷”,其他各國也密切關注,討論空前。有一種觀點頗為流行:英國脫離歐盟是英國民眾鼠目寸光,只顧短期利益,不顧長期利益。

這是不是原因或者說主要原因,主頁菌在此不做討論。今天微信,和你分享英國牛津大學歐洲研究教授蒂莫西·加頓艾什的文章《英國屬于歐洲嗎?》,收錄于理想國譯叢006《事實即顛覆:無以名之的十年的政治寫作》一書中。盡管這是篇舊文,但從中我們也許我們會得出一點結論:英國脫離歐盟,并非意外,而是早已埋下種子的大概率事件。

英國屬于歐洲嗎?

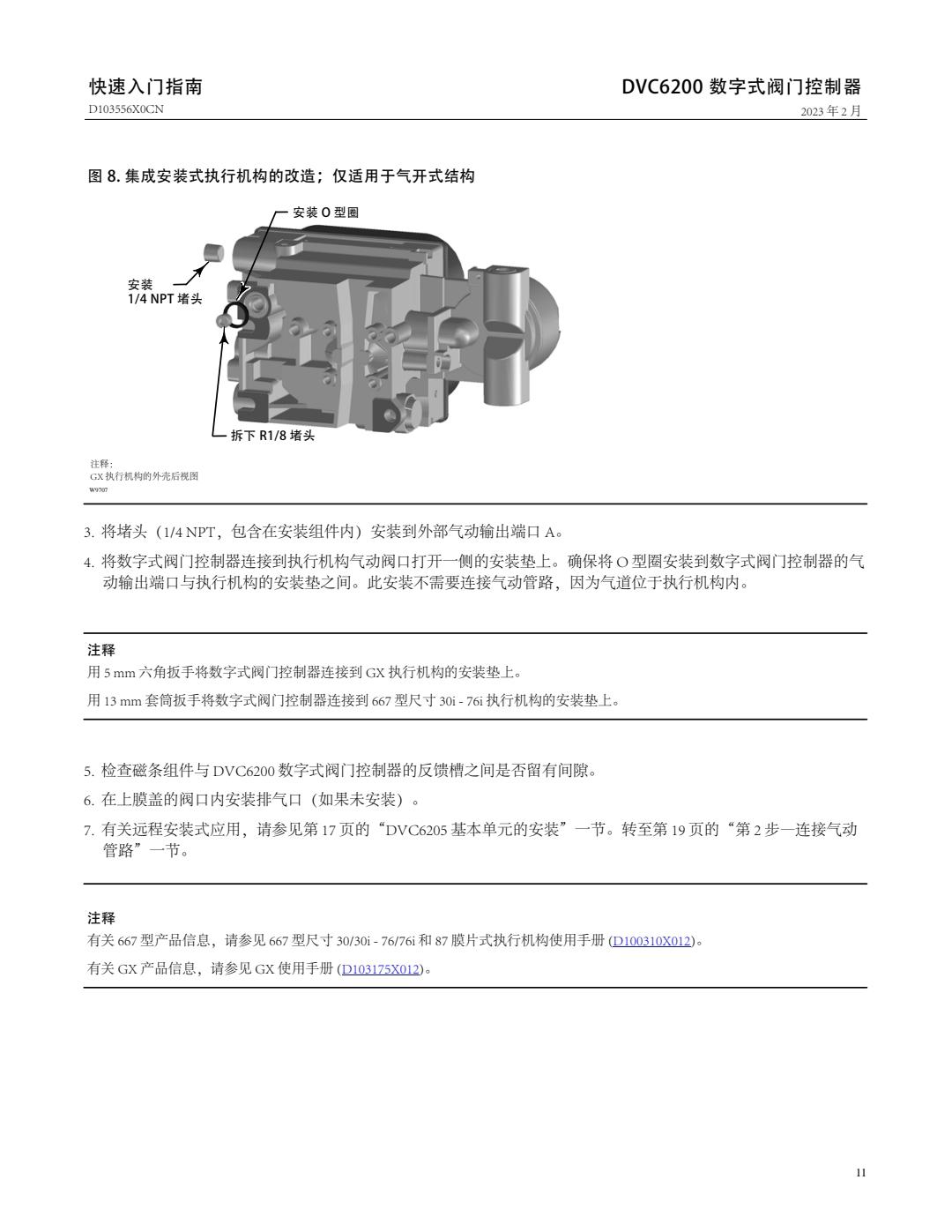

文 | 蒂莫西·加頓艾什

譯 | 于金權

最近幾年,我們關于英國的身份和歐洲進行了廣泛又無規則的德國式辯論。什么是英國?什么時候是英國?英國仍然存在嗎?英國會幸存下來嗎?安德魯·馬爾(Andrew Marr)已經宣布英國“不復存在”, 而彼得·希欽斯(Peter Hitchens)則“廢除”了英國。數十年來,人們一直把英國當作一個典型的民族國家。現在諾曼·戴維斯(Norman Davies)告訴我們,英國從來都不是一個民族國家。安東尼·巴尼特(Anthony Barnett)表示,盡管英格蘭是一個民族,但英國從來不是一個民族。但是羅杰·斯克魯頓(Roger Scruton)在其關于英格蘭的杰出著作中告訴我們,英格蘭——他認為也不復存在了——也不是一個民族,只是一個國家、一片土地、一個家園。有人開始渴望像德國那樣就身份進行簡單明了的辯論,以民族(Staatsvolk)和文化民族(Kulturvolk)等的基本區別為基礎。

更加顯而易見的是,如果考慮到如今有時古怪地稱之為“自治領土”(the devolved territories)的蘇格蘭、威爾士和北愛爾蘭,“英國屬于歐洲嗎”這一問題的答案可能會截然不同。實際上,安東尼·巴尼特在他的書《當今時代》(This Time)中稱,英國人反對歐洲其實是英格蘭人反對歐洲。

對于一些人來說,我們更加歐洲化,才可以拯救英國;對于其他一些人來說,我們去歐洲化,才能拯救英格蘭。不過,對于兩者而言,這個問題都至關重要。雨果·揚(Hugo Young)在《這一片幸福的國土》(This Blessed Plot)中表示,過去五十年根本的問題在于“英國……是否能夠真正接受其現代命運而成為一個歐洲國家?”但是,這是什么意思呢?如果“英國”這個名詞難以理解,那么“歐洲的”這個形容詞更是如此。這在所有歐洲語言中都是如此,在英語中尤其如此。

我們可以輕而易舉地指出歐洲的六種可能含義。有兩種含義已經鮮為人知,但對后世有巨大的影響:成為歐洲人意味著成為基督徒,成為歐洲人還意味著成為白人。接下來是三種互相交叉的含義,人們更加熟悉。第一種是地理學上的含義:歐洲是第二小的大陸,是歐亞大陸向西擴展的產物。我們是歐亞大陸的一部分嗎?地理學家的回答是肯定的。許多英國人對此持懷疑態度,這三種互相交叉的含義中的第二種,正如《柯林斯英語詞典》告訴我們的那樣,是“除大不列顛群島之外的歐洲大陸”。(有人納悶那把愛爾蘭放哪兒了?)這是一種常用用法。我們說“杰姆去歐洲了”或者“弗雷德從歐洲回來了”。歐洲是其他地方。第三種含義是,歐洲指歐盟。

在當代英國,人們在使用的過程中常常不會在意這三種含義,但第三種含義在政治辯論中占主導地位。從這個意義上來說,“英國屬于歐洲嗎?”這一問題歸根結底就變成了:英國完全加入歐盟了嗎?英國會支持歐洲大陸人稱為歐洲項目之類的東西嗎?

然而,最后,關于歐洲還有第六種含義,這種含義更加崇高,更加神秘。這第六種含義是在《國際先驅論壇報》最近的一個標題中體現出來的:“小組建議歐盟結束對‘歐洲’奧地利的制裁。”三名“智者”組成的小組經過長時間的商討剛剛得出結論,奧地利屬于歐洲。不過,這聲明聽起來挺可笑的。他們認為奧地利還能屬于哪個洲?非洲?但我們知道他們的意思。他們有一套所謂“歐洲標準”或者“歐洲價值觀”的東西,他們用這些東西來衡量奧地利。換言之,衡量的依據不是描述性的,而是標準、規范和理想化的歐洲,或者就是岡扎格·雷諾(Gonzague de Reynold)所謂的符合歐洲標準的歐洲(l ’Europe européenne)。在符合歐洲標準的歐洲中,阿道夫·希特勒(Adolf Hitler)和約爾格·海德爾(J?rg Haider)不是歐洲人,或者至少說是非歐洲人。這如同一個非歐洲活動的內務委員會。

從這個意義上來說,英國屬于歐洲嗎?你可以記下歐洲價值觀的清單,然后在每一條上打勾、打叉或者打問號。但是如果我們認為用這種理想的方式來問這個問題至關重要的話,那也只不過是有那么一點意義而已。

1.

在將這些有關歐洲的相互矛盾的含義銘記于心的同時,我希望以一種更加通俗、經驗主義——我能斗膽說英國式或者英格蘭式嗎?——的方式來問這個問題。在哪些方面,英國與歐洲大陸國家之間的差異要大于歐洲大陸國家自身之間的差異?在哪些方面,英國與其他國家——美國、加拿大或者澳大利亞——的相似度要高于其與那些歐洲國家的相似度?

第一個問題的答案通常是“歷史”。我們的歷史長期以來一直是以英國——或者說英格蘭?——例外主義的故事加以講述的。這是一個分離的故事,從近海岸的島嶼從大陸分離開始,但是接著百年戰爭結束后出現了政治分離。這是一個溫暖人心的故事,組織機構、普通法、議會和獨特的主權觀念緩慢又穩步的自然發展,授予了議會權力。休·蓋茨克爾(Hugh Gaitskell)認為,如果英國和法國、德國一樣加入歐洲大陸的共同體,這“一千年的歷史”會受到威脅。屈維廉(G. M. Trevelyan)、阿瑟·布萊恩特(Arthur Bryant)、溫斯頓·丘吉爾(Winston Churchill)和費希爾(H. A. L. Fisher)在優美的散文中講述了這個故事。最初的歷史觀可以追溯至維多利亞時代晚期的英國,但是在我們這個時代仍然具有重大的影響。

比如,在1997年1月,一個對歐洲持懷疑態度的讀者在致《每日郵報》的信中寫道:“我們似乎離喪失主權、喪失獨立、喪失不止一千年乃至從第一次有人爭取保護該國不受侵略算起的歷史,只有一線之差。”或者聽聽亞裔英國人湯姆·帕特爾(Tom Patel)怎么說吧,他是一名同性戀,剛剛和愛人約翰·史密斯從科孚島度假回來,他對亞斯明·阿里巴海—布朗(Yasmin Alibhai-Brown)說:“你懂的,我們英國人太不容易了。他們與我們不一樣。我和約翰悄悄擁吻的時候,與我們在英格蘭擁吻的感覺完全不一樣,我們周圍的空氣中彌漫著那種敗壞道德的氣息。我們是一個島嶼上的民族,我們與這些農民不一樣。”

所以說,英國或者英格蘭例外主義的信念深入人心。現在歷史學家的問題肯定是:英國例外主義有多例外?實際上,如果你關注其他歐洲國家的歷史編纂學,你會發現例外主義是正常現象。每個國家的歷史編纂學關注的都是該國獨特的東西。大多數歐洲國家的例外主義與一些理想化的“西方”或者“歐洲”常態進行比較,在這方面,經常提到的例子是法國和英國。每個東歐國家的歷史編纂學也都有這些要素。

這也取決于你拿哪個歐洲與我們進行比較。如果你就是拿英國與歐洲經濟共同體(EEC)的最初六個成員國(繼承了羅馬和神圣羅馬帝國——即加洛林王朝——大批共同遺產的國家)進行比較,那么英國的確顯得例外。但是如果你拿英國與目前歐盟的其他14個成員國或者即將成為成員國的20個國家又或者在今后十到十五年內可能成為成員國的30個國家進行比較,那么英國一點也不顯得例外,因為這些國家的歷史本身就有巨大的差異。

此外,在過去二十年間,休·科爾尼(Hugh Kearney)、杰里米·布萊克(Jeremy Black)、琳達·科利(Linda Colley)和諾曼·戴維斯等歷史學家對于英國或英格蘭例外主義的重大論述作了大量的解構。大多數這類解構都不是在過去中尋找新東西,而只是促進關注點的雙重轉變。首先,它使關注點轉向了大不列顛群島的整個歷史。其次,它在更大的歐洲框架中審視我們的國家歷史。杰里米·布萊克的工作特別有助于系統地比較歐洲大陸各國的經歷。比如,他提醒我們一些歐洲的民族也信奉新教(Protestantism)——實際上是其中的一兩個民族開創了它。

最重要的是,這種解構向我們表明,重大論述所提出的連續性要少得多,如果你關注威爾士、蘇格蘭或愛爾蘭歷史的話尤其如此。在《群島》(The Isles)中,諾曼·戴維斯列出了16個在這些島嶼的歷史上出現過的不同國家,其中10個國家是在過去五百年出現的。杰里米·布萊克表示,英國“具有出現連續性的天賦”。費迪南·曼特(Ferdinand Mount)在其有關英國憲法的著作中稱此為“連續性神話”。我們發明了《傳統的發明》(The Invention of Tradition)——不僅僅是這本書,還有傳統。彼得·斯科特(Peter Scott)說,“英國是一個新發明的國家,歷史沒有比美國長那么多”,一語中的。

盡管有這種比較性的解構,但毫無疑問的是,1939年的英國仍然是一個特別的地方。喬治·奧威爾在《向加泰羅尼亞致敬》(Homage to Catalonia)一書的最后一頁引發了這種例外主義,令人難忘。當時他從西班牙內戰回來,乘坐火車穿越英格蘭南部去倫敦,書中寫道:

臟兮兮河流上的駁船、熟悉的街道、發布板球比賽和皇家婚禮消息的海報、戴著圓頂禮帽的男子、特拉法爾加廣場上的鴿子、紅色的公交車和穿著藍色衣服的警察——這一切都在深深沉睡的英格蘭(當然,他特意指出了英格蘭)長眠,我有時擔心,我們將永遠沉睡,直到炸彈的巨響將我們喚醒。

現在有人告訴我們一個新故事,這是與解構或者重構我們國家歷史相伴而生的。正是在英國被炸彈的巨響喚醒以來的過去六十年中,英國變得更加歐洲化了,變得不那么與世隔絕、不那么跨大西洋和后帝國主義了。然而,在我看來,這個故事似乎只有一半是真實的。沒錯,英國變得不那么與世隔絕和自成一體了。但是我們身份中的跨大西洋或者后帝國主義成分,特別在與丘吉爾所謂的說英語民族的關系中,真的減弱了嗎?

我們見證了英國擺脫與世隔絕。但是代替它的是歐洲化、美國化還是只是全球化尚不清楚。如果我們從非常高層面的主權、法律和政府來看,顯然英國變得更加歐洲化了。從《羅馬條約》到《阿姆斯特丹條約》再到現在的《尼斯條約》,英國主權一直被共享和限制。我們英格蘭的普通法與蘇格蘭法律一樣常常要服從歐洲的法律。我們甚至還有歐洲大陸那奇怪的成文法,將《歐洲人權公約》(European Convention on Human Rights)寫入英國的法律。在政府的實踐方面,與歐盟伙伴的親密合作是無與倫比的。另一方面,如果關注政策的內容并詢問過去二十年間英國政策最追求的對象是哪個國家,答案肯定是美國。這是撒切爾政府和布萊爾政府的共同之處:對美國政策和美國解決之道著迷。

沒錯,在國防政策方面,自從1558年在加來戰敗后,時隔將近四百年,我們再次作出了歷史學家邁克爾·霍華德(Michael Howard)所謂的“大陸承諾”。英國軍隊永久駐扎在了歐洲大陸上。但以什么名義呢?以北約的名義:跨大西洋組織。哪怕計劃好的歐洲快速反應部隊會改變這種情況,也只能緩慢改變。沒錯,在外交政策方面,我們與歐洲伙伴有非常密切的合作。但看看巴爾干半島:過去十年,歐洲外交政策面對的最大挑戰。關鍵政策是在哪里作出的?不是在歐盟,而是在由四個主要歐盟大國加上俄羅斯和美國組成的聯絡小組,后來是所謂的“五胞胎”(Quint),還是那個聯絡小組,只是少了俄羅斯。誰是關鍵伙伴,第一個電話通常打給誰?美國。

我們的資本主義怎么樣?在《資本主義對抗資本主義》一書中,米歇爾·阿爾伯特(Michel Albert)將我們歸為盎格魯—美利堅模式的一部分,與萊茵河——阿爾卑斯模式相反。威爾·赫頓(Will Hutton)在其《我們所在的國家》(The State We’re In)中將我們界定在兩者之間。我們的經濟和美國經濟一樣,優勢都在于金融服務或者媒體領域。我們沒有那么多法國和德國那種小農民和大生產商的特色,在結構上從歐盟中受益。沒錯,我們的大部分貿易都是與歐盟做的,但是我們最大一部分投資的目的地和來源國都是美國。

社會呢?哈爾西(A. H. Halsey)在2000年的《社會趨勢》(Social Trends)概要中寫了一篇序言,他在序言中引用了另一段喬治·奧威爾對英國獨特性的著名描述,這次是引自《獅子與獨角獸》(The Lion and the Unicorn):“大鎮上的人們臉上有點疙瘩,牙齒差但彬彬有禮,與歐洲的人們不一樣。”哈爾西說,如今不同了。他根據社會現實的各類資料總結出,“英國的生活已經與歐洲和北美其他發達工業化國家的生活融合在一起”。實際上,在社會現實的測試中,倫敦與多倫多的相似程度肯定要高于倫敦與基輔的相似程度。因此英國所屬的歐洲“類型”并不是這類歐洲國家,而是常常所說的“西方”。

另外,許多“親歐人士”喜歡援引生活方式來證明英國的歐洲化:“看看我們喝的基安蒂葡萄酒(Chianti)和卡布其諾咖啡,在西班牙或者意大利度過的假期,在法國擁有的房子。”現在“我們常常掛在嘴邊、家喻戶曉”的名字不再是英王亨利(Harry the King)、培福(Bedford)和埃克塞特(Exeter),而是阿爾塞納·溫格(Arsène Wenger)、熱爾博(P. Y. Gerbeau)和斯文—戈蘭·埃里克森(Sven-G?ran Eriksson)(英格蘭足球隊的新主帥)。但是每個這樣的歐洲化例子都至少有一個相對應的美國化例子。有一個卡布其諾咖啡吧就至少有一家麥當勞或者星巴克。美國電影、美劇和美語是我們流行文化的主要甚至是主導部分。

你可能會說,在21世紀初,這只是歐洲化的一部分。這種美國化也是一種所謂的歐洲現象。從許多方面來說,確實如此。但是在英國特別嚴重,我們美國化的方式與歐洲大陸不一樣。這也不單單是我們與美國的關系所致。在1990年的一次哈里斯民調中,英國人被問到他們喜歡到哪個其他國家住。50%以上的人提到了澳大利亞、加拿大、美國或者新西蘭。法國、德國和西班牙分別只獲得了3%。這絕對是某種態度的證明,多了一個小小的語義指示。談到美國的時候,許多英國人會用一個詞組:“池塘的那一邊。”“池塘的那一邊”—似乎大西洋就像一個放鴨子的池塘,美國就在鄉村草坪的另一邊。從某種語義上來說,英吉利海峽比大西洋還寬。

雨果·揚堅持認為這都太過時:依然與丘吉爾所謂的“說英語的民族”相提并論的身份正在變淡,畢竟在美國,西班牙裔的人越來越多,盎格魯血統不再那么純正。他寫道:“盎格魯—美利堅主義必須在這個歐洲國家停止阻礙歐洲意識的興起。”在我看來,這種說法站不住腳、不現實,可能也不可取。我贊同羅伯特·坎昆斯特(Robert Conquest)的看法,他寫道:“在西方,幾個世紀以來,在無政府狀態和專制統治之間開辟并保持中間道路的還是說英語的國家。”這話聽起來有點沾沾自喜,但是在我看來,作為一種歷史概述似乎相當真實。這是我們的身份重要而積極的一部分。

2.

那么,在“英國是全身心地致力于歐盟和一些歐洲項目的嗎”這一最熟悉——也是最膚淺——的意義上,我們回到“英國屬于歐洲嗎”這個問題吧。不過,又要問我們所指的由英國決定是什么意思?如果我們指的是當前選舉產生的政府,那么答案顯然是響亮的“是”。如果我們指的是民意,那答案是響亮的“不是”。

2000年10月,“歐洲晴雨表”(Eurobarometer)針對與歐盟的同一性提了一些常規問題。英國位于圖表的底部。歐盟成員國的身份對您的國家有利嗎?只有25%的英國人說“有利”。歐盟成員國的身份對您的國家帶來過好處嗎?25%。信任歐洲委員會嗎?24%。支持歐元嗎?22%。只有在支持共同的安全政策和擴張方面,英國不是墊底。

根據自己的看法,你可以對這種情況描述一番——令人沮喪或者鼓舞人心。首先,這些英國的答案特別多變。以第一個問題作為歐盟成員國是否是一件好事為例,相關數據如下:1973年,31%;1975年,50%;1981年,21%;1991年,57%;1997年,36%。可謂大起大伏。羅伯特·伍塞斯特(Robert Worcester)堅持認為,英國對歐盟的看法堅定不移但并非根深蒂固。伍塞斯特區分了“輿論”、“態度”和“價值觀”。他稱,這些只是輿論而已,受到了最近媒體普遍對歐盟負面報道的影響。態度是指更加固定的看法,伍斯特尤其在“中產階級、偏老的人”當中找到了態度。然而,我一點點收集來的證據和每天與所謂的“普通人”交談的經歷表明了如下事實:還存在更深的態度,絕不僅僅限于仍然主導政治和媒體辯論的中產階級、偏老的人當中。所以,再援引一項民意調查,1995年英國廣播公司莫利民意調查問道“您覺得歐洲怎么樣?”,只有8%的受訪者說“非常好”,15%的受訪者說“一般”,但是49%的受訪者說“很差”。

人們常說,將歐洲說成其他地方是英國的專利。其實不然。在歐洲,有幾個國家的人們也將歐洲說成其他地方,至少有一段時間是如此。西班牙人、葡萄牙人、波蘭人、希臘人和匈牙利人都是這么說的。區別在于,對于他們來說,歐洲可能是其他地方,但他們想成為那樣的地方。我認為,歐洲只有兩個國家不僅把歐洲說成其他地方,而且還不確定它們是否想成為那里的一部分。它們是英國和俄羅斯。

1971年10月,愛德華·希思(Edward Heath)在下議院說過一句著名的話:“我們正走向一個節點,如果本院今天作出決定的話,我們的共同體就將等同于他們的共同體。”三十年過去了,我們沒有向那個節點靠近一點。

當然,我們都知道我們的精英分子在這個問題上分歧很大。但是連最支持一體化的英國“歐洲人”也不像歐洲大陸精英分子那樣,把歐洲說成理所當然的問題。我們不像從事于公共事業的歐洲人那樣單純地談論歐洲。這在一定程度上是因為我們感受到了虛偽。我們懷疑歐洲思想的國家工具化。記住哈羅德·麥克米倫(Harold Macmillan)對戴高樂(de Gaulle)的評價:“他說的是歐洲,其實指的是法國。”自麥克米倫以來,可能每位英國首相都很想在私下里對當任法國總統作出這樣的評價(希思對蓬皮杜的評價可能是個例外)。這部分是事實,而且不僅僅只有法國如此。我寫了整整一本書(《以歐洲的名義》)來描述德國如何以歐洲的名義來追求其國家利益。但這只是部分事實。對于一個更大的歐洲共同工程還有一種真正的情感認同,在德國基本上是如此。政治中的情感總是位于靠近真實與虛假之間、真誠與虛偽之間邊緣的某個地方,但這里有一份真實的情感。

這與我的第六種、也是最后一種歐洲含義有關:符合歐洲標準的含義。歐洲是一個理想,是一個神話,政治身份就是由這些東西造就的。似乎在我看來,甚至在英國“歐洲人”當中幾乎完全缺失的正是這第六種含義。近幾年,我只看到過一點點苗頭。就是當初“八八憲章組織”(Charter 88)和中左翼的其他人在“歐洲化”英國方面主張憲法改革。這個語境中的“歐洲”意味著更加民主、更加現代、公正、開明,這是最佳現代歐洲慣例的精華。但是接著喬納森·弗里德蘭德(Jonathan Freedland)站出來表示,不,我們真正需要的是美國化的英國;我們需要,正如他的著作所宣示的那樣,《給祖國帶來革命》(Bring Home the Revolution)。這是指美國革命。由于這是英國,理想化的美國勝過理想化的歐洲。

我的結論?沒有結論,這是因為身份研究的本質很少會有明確的發現,也因為英國身份的特質。或許“沒有結論”的聲明本身就是一個結論,甚至還是一個重要又積極的結論。

毫無疑問,歐洲身份可以成為英國的一種身份。如果我們想選擇建立一種歐洲身份,說“我們”而不是“他們”的話,這里有大量的材料。但英國不能接受這個身份。我們不能作出雨果·揚似乎希望作出的聲明:“英國是一個歐洲國家,句號。”我們也不能說我們采用的是美國化的方式,就加句號。

其他身份也太強烈了——海島的身份沒有那么強烈,但是西方和跨洋的身份以及不僅僅與美國還有所有說英語民族的身份一致性太強烈了。此外,還有所有內部身份,蘇格蘭、威爾士、愛爾蘭和英格蘭。對于“英國屬于歐洲嗎”這一問題的答案必須是“屬于,但不只屬于歐洲”。英國的歐洲身份只能是部分身份,因為只要有英國存在,英國一直以來都是,也將繼續是一個擁有多重、重疊身份的國家。

然而,說“部分身份”并不意味著膚淺的身份,目前英國的歐洲身份就是膚淺的身份。畢竟,在我們的歷史中,我們擁有部分身份也可以很深刻的例子:英格蘭身份、蘇格蘭身份。如果英國要全身心有效地參與以歐盟為中心的歐洲項目,無論歐盟隨著擴張會變成什么樣,這種身份必須變得更加深刻。對于共同的事業必須要有更多的情感認同,或許一點點理想主義,甚至我所說的第六種含義就行。

這不僅對我們在歐洲的地位至關重要,對項目本身也至關重要。英國人比其他任何人都更清楚,如果沒有情感認同的紐帶、沒有一些共同的神話、一些神秘感或者白芝浩(Bagehot)在描寫英國憲法時直接稱之為“魔法”的東西,人為創造的政治結構就無法幸存。當然,代指歐盟的歐洲目前就是一個人為創造的脆弱政治結構,英國曾經也是如此,可能現在又這樣了。

2001年

|

以上文字選自《事實即顛覆:無以名之的十年的政治寫作》

蒂莫西·加頓艾什 著

于金權 譯

(點擊文末“閱讀原文”可購買)

|

本書是當代最敏銳的政論作家蒂莫西·加頓艾什對新世紀第一個十年最清晰的洞徹!

本書是蒂莫西?加頓艾什最新一本融歷史研究與新聞報道于一體的文集,收入作者2000—2009年發表在《紐約書評》、《衛報》等媒體上的文章。作者追蹤世界大事,從東歐的“橙色革命”、英國與歐洲及歐盟關系的演變,到伊斯蘭主義的興起、“9·11”、美國大選及反恐,再到緬甸、伊朗等非西方國家的新動向,其足跡幾乎遍及全球,深度挖掘各種事件的來龍去脈,給當下事件的報道以歷史的深度,并賦予它們文學化的表達,同時探討作家與事實的關系。本書集中體現了加頓艾什這種獨特的寫作風格。

商業合作或投稿

請發郵件至:chenteng@imaginist.com.cn

轉載:聯系后臺 | 微店:點擊“閱讀原文”

轉載請注明來自夕逆IT,本文標題:《美國Fisher費希爾閥門定位器DVC6200系列》

京公網安備11000000000001號

京公網安備11000000000001號 京ICP備11000001號

京ICP備11000001號

還沒有評論,來說兩句吧...